8月7日放送の『ネプリーグ』に登場した、“ウンチク”や“豆知識”をおさらいします。

「だだちゃ豆」をふるさと納税の返礼品にしている都道府県を答える問題では、「だだちゃ豆」の名前の由来について地理担当の村瀬哲史先生が解説してくれました。

山形県の鶴岡市などで作られている「だだちゃ豆」は、一般的な枝豆と比べて旨味や甘味が高いことで知られています。

名前の由来になった「だだちゃ」とは、山形県の庄内地方の方言で「親父」や「お父さん」を意味する言葉。

昔、この地域を治めていたお殿様が枝豆好きで、毎日枝豆を取り寄せて食べていたそうなのですが、「この枝豆はどこのだだちゃ=お父さんが作った豆なのだ?」と聞いたことから、「だだちゃ豆」と呼ばれるようになったのだそうです。

米から作られている加工品の1位は何?

米から作られている加工品の内訳(うちわけ)の上位を答える問題でも、村瀬先生はプチ解説を加えてくれました。

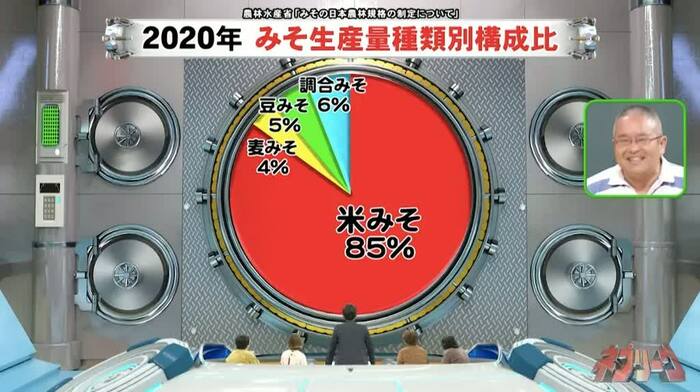

米から作られる加工品の1位は「味噌」。味噌には大きく分けて大豆と塩から作られる「豆味噌」と、そこに麦を加えた「麦味噌」、大豆と塩と米から作られる「米味噌」の3種類があります。

実は日本で作られている味噌の種類は、米味噌。2020年の調査では、味噌の生産量の85%を米味噌が占めていることがわかります。

ちなみに味噌の生産量1位の都道府県は長野県ですが、信州味噌が有名になるきっかけとなったのは、大正時代の関東大震災でした。震災の際に長野県から救援物資として味噌が送られたことから、その美味しさが広まったのだそうです。

「草かんむり」が2種類ある理由は?

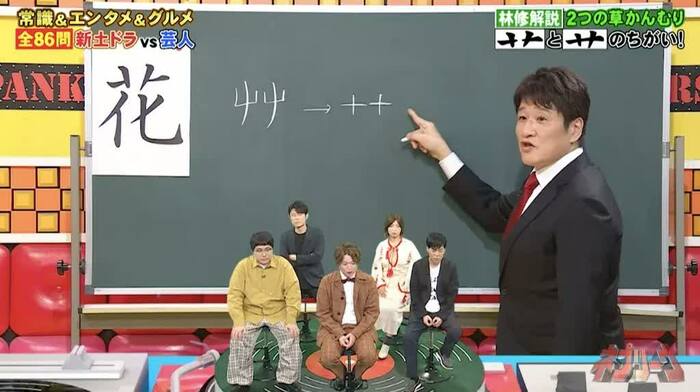

「草かんむり」の付く漢字について答える問題では、林修先生が「草かんむり」が2通りある理由について教えてくれました。

「草かんむり」は、もともと「艸」から「++」のような文字に形を変え、「花」の草かんむりのように変化していったといいます。

そのため、書体によっては「草かんむり」の間に隙間の空いた文字も存在するのだそうです。

「おおざと」と「こざとへん」は何が違う?

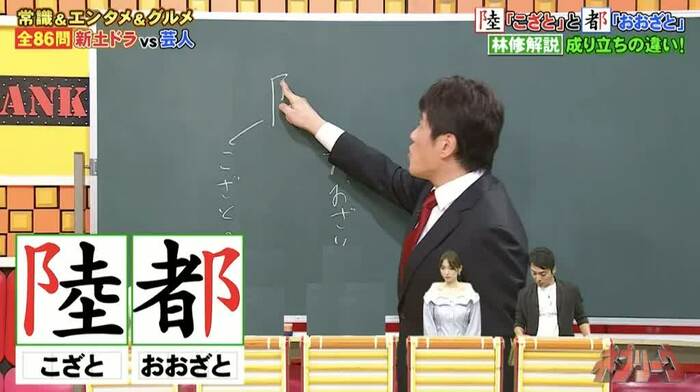

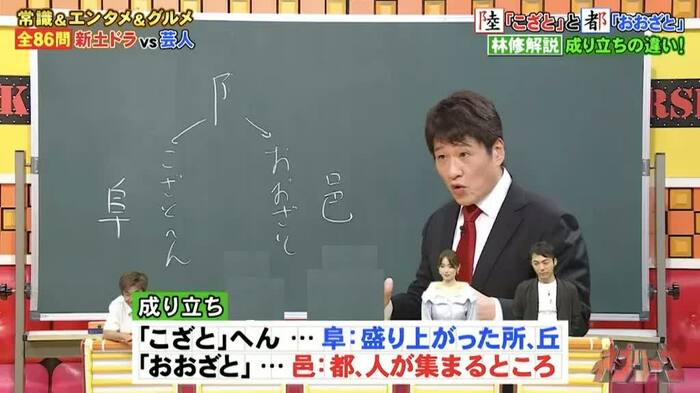

漢字の部首の名前を答える問題では、林先生が「おおざと」と「こざとへん」の成り立ちの違いも教えてくれました。

形が同じに見える「おおざと」と「こざとへん」ですが、よく見ると「こざとへん」は2画目が「止め」で終わるのに対して、「おおざと」は「はらい」で終わっています。また、1画目の形もよく見ると異なっています。

もともとは「こざとへん」は「阜」という文字から生まれ、「盛り上がったところ」「丘」を表す文字でした。一方、「おおざと」の成り立ちは「邑(むら)」なので、都や人が集まるところという意味を持っています。

形は同じですが、成り立ちと意味はまったく違うので、区別して覚えておきたいですね。

8月7日放送の『ネプリーグ』では、NEWSの増田貴久さん、美 少年/ジャニーズJr.の浮所飛貴さんら「土ドラ『ギフテッド』チーム」と、大久保佳代子さんら「売れっ子芸人チーム」が常識クイズに挑みました。