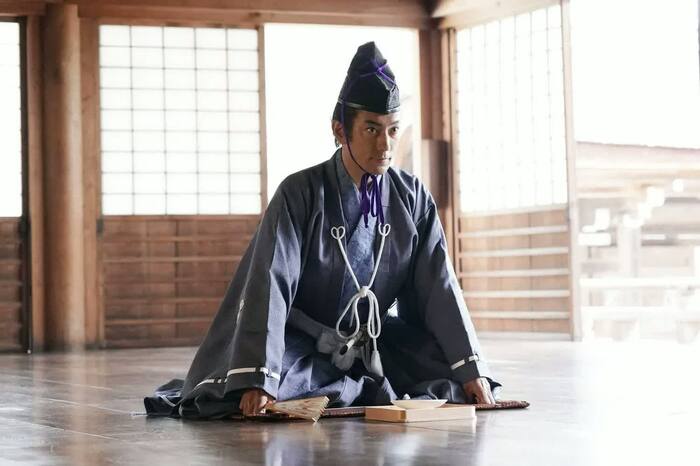

3月26日(金)21時より、フジテレビでは、十三代目市川團十郎白猿襲名記念ドラマ特別企画『桶狭間〜織田信長 覇王の誕生〜』が放送される。

日本史上最大の逆転劇とうたわれ、織田信長を一躍戦国時代の主役に押し上げた伝説の一戦、“桶狭間の戦い”を描いた本格時代劇だ。

<市川海老蔵コメントなど、番組関連情報はこちら>

そんなドラマの中で、鎧や刀や扇子など目につきやすいものから、靴や腰に下げたひょうたんや手に持っているものなど見逃してしまいそうな細かいものまで、登場人物がその時代に自然に存在している様を作り出すのが小道具の仕事だ。隅々にちりばめられているこだわりを、小道具・上田耕治さんに聞いた。

鎧を着用した海老蔵に「いいね」と言われたときはうれしかった

――『桶狭間』のオファーを受けて、まず、どのようなことを感じましたか?

戦国時代は合戦、合戦といえば鎧(よろい)。まさしく小道具の見せ場になるし、なにより信長を演じるのが市川海老蔵さん。これは大仕事になりそうだなというのが『桶狭間』の話をもらった最初の感想です。

時代によって鎧も変わってきます。胴丸(※1)や南蛮胴(※2)がありますが、監督とも話して信長の先進的なイメージなども考慮して、おどし系と言われる胴丸になりました。おどし系とは、糸で編まれている鎧で、実は普段はあまり使わないんです。今回はほとんどが胴丸だったので調達には苦戦しました。鎧をそろえることが、僕の最初の戦いでしたね。

※1)胴体周囲を覆い守るための防具で、全体が一続きとなっている。

※2)ヨーロッパの胴鎧を日本風に改造した鎧。

――糸で編まれているとはいえ、この胴丸鎧は、かなり重そうです。

海老蔵さんが着用したものだと10㎏くらいはあったと思います。鎧そのものは借りるのですが、そこから海老蔵さんに試着してもらい、装着しやすいように工夫をしたり、動きに合わせて改良を加えたりするのが僕たちの仕事で、制作にだいたい1ヵ月半はかかりました。

たとえば、すね当て。本当ならば鉄でかなりの重量になるので少しでも軽くしようと、プラ板を温めながらすねに沿うようなカーブを作ったのですが、これはみんなでアイデアを出し合って出来たこと。その創作過程が楽しかったし、装着した時に海老蔵さんから「いいね」と言われた時は、やっぱりうれしかったですね。

斎藤道三との面会シーンで3度刀が変わるのは「それぞれに合った形があるから」

――武将にとって刀も大事な小道具ですが、刀についてはいかがですか?

信長と斎藤道三(佐藤浩市)とが直接会うシーンでは、信長が“うつけ者”の姿をした行き、正装の会見時、そして別れの時、とそれぞれのシチュエーションがあり、この3シーンで刀を変えています。うつけはうつけの、正装は正装の、別れは別れのそれぞれに合った形の刀があるから。

ドラマ的なつながりでいえばひとつのシーンだし、刀の違いなんて気付かない人がほとんどですが、「本当にこれでいいのか?」って自分で考えた時に自信の持てる仕事をしたいなと提案させてもらいました。

ほかにも、うつけ者と呼ばれていた少年期の小道具も考えました。うつけ者らしさはありつつ、やがて海老蔵さんが演じる信長にもリンクしたいなと、どこかかっこよさを感じさせるよう意識しました。

――ほかにも、たくさんのこだわりがありそうです。

今川義元(三上博史)の靴も作りました。もともと用意したものが、今回演じる義元のイメージとは何か違う感じがして。三上さんも「いいね」と納得してくれました。

(信長が率いる)津島衆の胴にカッティングで柄を付けて“かぶき集団”感を出したのも、今回のポイントのひとつ。こんな風にいろいろアイデアを考えたり作ったりするのは楽しくもありますが、僕の場合は責任感や使命感と言った方がいいかもしれません。

僕の感覚ですが、鎧ものは時代劇の中でも花形。そのぶん大変ではあるけど、そこを任せてもらったからにはかっこいいものを着せなくちゃいけないという思いはあります。

――信長が使用する扇子にもこだわりが詰まっていると聞きました。

冒頭で信長が「敦盛」を舞うシーンで使用している扇子は軍扇といい、実はこれも3本用意しました。舞う時に使用する「全部開くもの」、それ以外のシーンで使われる「少しだけ開くもの」と「完全に閉じたもの」。全部開くもの以外は、僕が開いた状態に合わせて絵を描きました(笑)。

一般的な軍扇に描かれているのは月だけですが、今回信長が使っているのは真田軍扇と言われる月と松が描かれているもの。これも海老蔵さんが舞う姿をイメージして、真田軍扇にしました。

どれだけこだわっていても、目立たないのが“いい小道具”

――扱いに気を遣う小道具ばかりでしょうから、苦労が多そうですね。

桶狭間といえば雨が象徴的ですが、それにともない濡れた鎧を乾かす作業が必要になります。スタジオに丸太を組んで鎧を吊るす設備を作って、バーナーと扇風機で熱風を当てて乾かしていくんですが、意外と乾きにくい。

撮影が連日の場合は、夜通し乾かしてそのまま再び積み込んで現場へということもありました。さらに濡れると素材が痛んだり糸が切れたりもするので、補修作業もある。合戦の撮影日は、僕たちにとっても合戦なんです(笑)。

――改めて、上田さんにとっての仕事のこだわりを教えてください。

どれだけこだわっていても、目立たないのが“いい小道具”だと思ってます。時代や映像に違和感を与えないのは大前提。不自然なものがあったり、抜いた刀の刃がくすんでいたりするだけでも違和感を与えてしまい、見ている人の気持ちが急に冷めてしまうこともある。それだけは絶対にしてはいけない。ですので、注目されないのが一番いいのかもしれませんね。

僕もこの仕事は約30年やっていますが、時代劇はとにかく勉強です。今でも作品が決まると調べたり学ぶことの繰り返し。勉強した分だけ得るものあるし、現場でも強くなれる。時代劇の場合、知識はそのまま武器になりますから。

海老蔵さんとの仕事は映画「利休にたずねよ」(2013年)以来で、その時も大変でしたが、大変な作品に巡り合えることは自分の成長にも自信にもなるので、今回またご一緒できて楽しかったです。

<プロフィール>

上田耕治:東映(株)京都撮影所 小道具

映画「引っ越し大名!」、「決算!忠臣蔵」、「プリンセス・トヨトミ」、ドラマ『大奥』シリーズ、『女信長』、『柳生一族の陰謀』などを担当。