会社存続の危機にありながら「スーパーマーケットの売り場を変えた」とまで言われる、ある大ヒット商品を生み出した「群馬電機」という中小企業。

大企業に立ち向かい、紆余曲折を経て起死回生の大ヒット商品を生み出すまでの戦いが、フジテレビ『林修のニッポンドリル』の特集「ニッポンのなぜ?を大調査 V字回復を遂げた奇跡の逆転劇」で紹介された。

群馬電機は、 なぜ存続の危機から大ヒット商品を生み出せたのか。 その軌跡を追った。

群馬電機が見せた「下請けの意地」

昭和の時代。

オーディオ機器といえば、レコードプレーヤーとラジオ付きカセットプレイヤー、通称「ラジカセ」が主流だった。

若者はラジカセで、ラジオやテレビ番組をカセットテープに録音し、音楽などを楽しんでいた。しかし、1989年を境に「CDバブル」が起こったことで、レコードやカセットテープは衰退、ラジカセは存在感をなくしていった。

栄華を極めたラジカセが、主役の座から降ろされるという時代の波…。それとともに起こった低価格競争により、大手メーカーが生産を海外に移したことで、下請け会社は大打撃を受けた。

その余波を受け、倒産寸前まで追い込まれたのが、大手の下請けとしてラジカセを生産していた群馬電機だった。

親会社から生産打ち切りを言い渡されると、200人いた社員は40人まで減少し、会社存続の危機にまで陥ってしまう。

しかし、群馬電機には、下町がロケットを打ち上げるような「下請けの意地」があった。

彼らがまず取り組んだのは「自社商品の開発」。

たった5人の技術者を中心に、全自動麻雀卓、自動車座席用マッサージ機、地熱エアコンなど、さまざまなものを開発していった。しかし、これらの商品はすべて失敗し、会社はさらに窮地に追い込まれることに。

そこに追い打ちをかけたのが、群馬電機にリモコンなどの下請け仕事を発注していた一部の大手企業だった。

主要な技術者が自社製品の開発にかかりきになり、自分たちが発注している商品がおろそかにならないか、クレームが入ったのだ。

このままでは、自分たちの食い扶持(ぶち)が、大手につぶされてしまう…。

しかし、群馬電機は大手企業からのクレームを逆手にとった。

定時の5時までは開発チームの技術者もメンバーも通常業務を行い、5時以降に自社製品の開発を行ったのだ。

開発チームの技術者が営業で得意先を回ったことで、世間がどんな製品を求めているのか、直接聞くことができた。

そんな中で生まれたのが、暗い中でも鍵穴を照らすことができる「キーライト」。これはリモコンで培った技術、LED部分を改良して商品化したものだった。

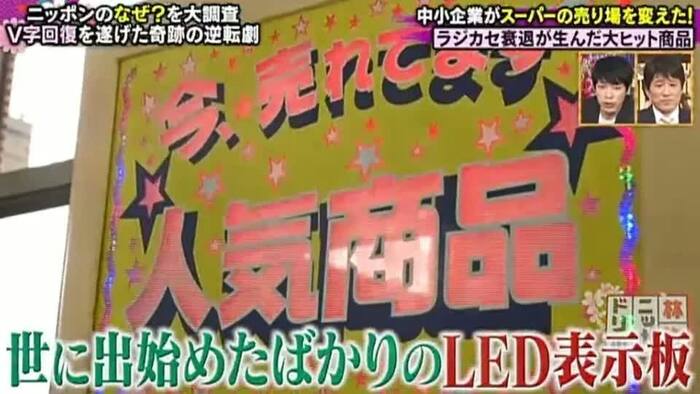

さらに「キーライト」の開発で乗り出したのが、LED表示板の開発。

交通表示やお店の看板などの使われ、キーライトの明かりで文字を作るLED表示板は話題を生み、徐々に受注は増加していった。

しかし、ここでも大手の壁が襲い掛かる。大手企業が続々と参入してきたのだ。

だが、この窮地を救ったのも「大企業ではないという強み」だった。

彼らは、クライアントのどんな要求にも「難しい」、「無理」と言わずに、応える努力を続けていた。

そして、スーパーマーケットにLED表示板を納品した、その帰り。思いがけない声を聞いた。

おすすめ商品などを表示した表示板だが、スーパーで、客は下を見ながら買い物をするため、「見てもらえない」という声があったのだ。

再び手に入れた、お客さんの生の声。

見なくても伝わる宣伝はできないか?一見、無謀にも思える要求だが、群馬電機には、その要望に応える技術があった。

群馬電機が狙ったのは、“耳”。ラジカセを作っていた群馬電機は、音の専門家集団だったのだ。

ラジカセで培った音を録音再生する技術から生まれた100%自社製品--それが「呼び込み君」だ。

日々変わる売りたい商品の情報を、ボタンひとつで録音再生することができる「呼び込み君」は、2000年に発売されると、全国のスーパーや大手ディスカウントストアなどに設置。

総菜売り場でも、洋服売り場でも、毎月300~400台を出荷する大ヒット商品に成長。

お客さんが、表示を見なくても伝わる宣伝を見事に実現し、「群馬電機が、スーパーの売り場を変えた」と言われるまでになった。

「呼び込み君」から流れている音楽は、スーパーなどで一度は耳にしたことがあるのではないだろうか。

これも、群馬電機のオリジナル。群馬県の作曲家に「子どもが興味をひく曲を」と依頼し、制作されたものだそう。

専門家によると「人の気持ちを高揚させる曲調で、購買意欲を駆り立てるのに最適」と評価されている。

このヒット商品で名前を知られるようになった群馬電機は、その後、駅のホームドア、自動販売機の金額表示に使われる電光パネルなどを制作。

今では社員400人の企業に成長した。