10月23日(水)放送のフジテレビ『林修のニッポンドリル』 は、「横浜・中華街ミステリー」と題して、中華街の様々な謎に迫った。

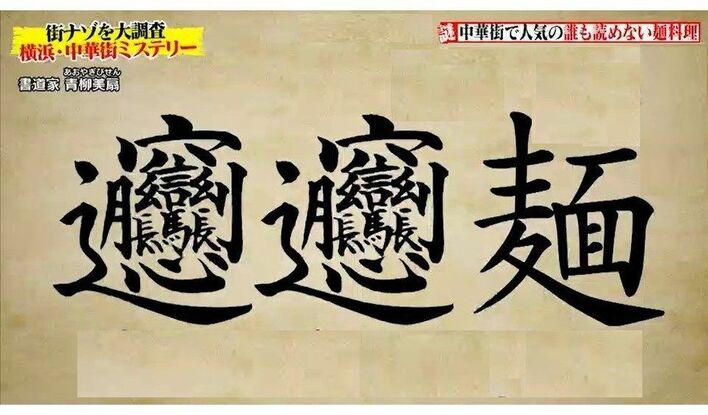

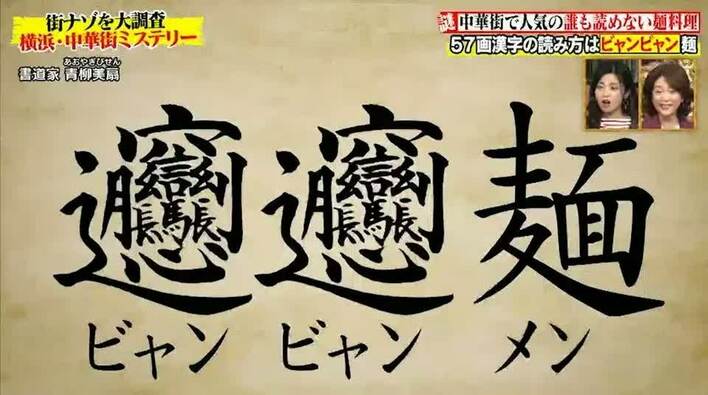

中華街に向かった副担任のノブと学級委員長の風間俊介がまず解き明かすことになったのは、中華街で見かける難しい漢字の読み方。1文字57画、麺まで入れると、合計130画もある上の写真の文字(パソコンでは書き出せない)、果たして何と読むのだろうか?

日本人はもちろん、中国の人も読めない難漢字…その正体は!?

日本人はもちろんのこと、中国の人も読むことができず、中華街をさまよう2人。タンタン麺やジャージャー麺のように音が繰り返すのではないかとアタリを付けたノブと風間は、中華料理店で文字を読むことができる人を発見した。

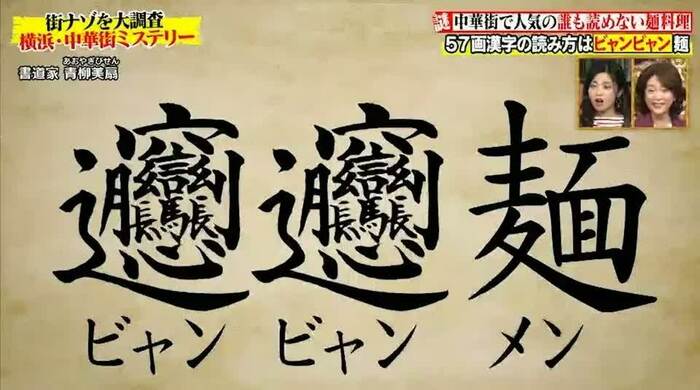

この文字の読み方は「ビャンビャンメン」。

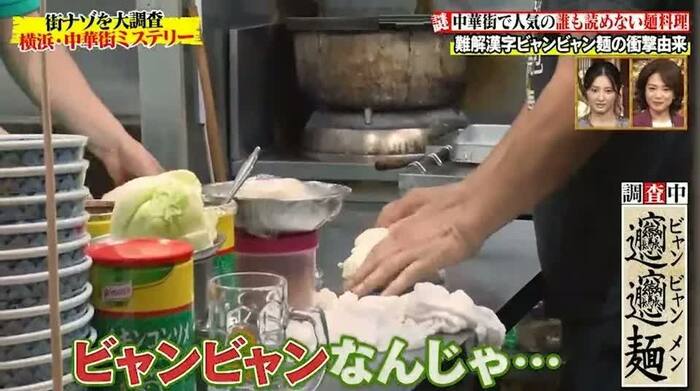

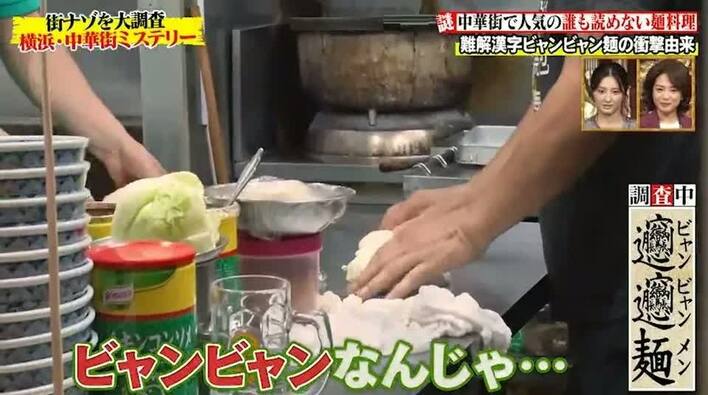

その名の通り麺料理だ。この料理を出しているお店「蘭州牛肉拉面」で実際に麺を打っているところを見学させてもらうと、麺を打つときの音が「ビャンビャン」と聞こえるのでその名が付いたらしいことが判明した。

叩いて伸ばした長い太麺が特徴の「ビャンビャンメン」に、なぜそんなに難解な文字が当てられることになったのか?

由来には諸説あるそうだが、「ビャンビャンメン」を初めて食べた人が、「月夜に糸のように長い麺をご馳走になり、感謝した」などの思いを1文字で表して「ビャン」の音に当てたため、こんなに難しい字になったと言われている。

なぜ?崎陽軒のお弁当が「シューマイ」ではなく「シウマイ」な理由

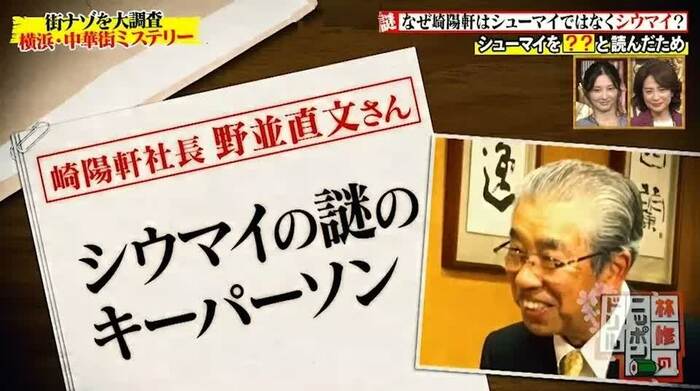

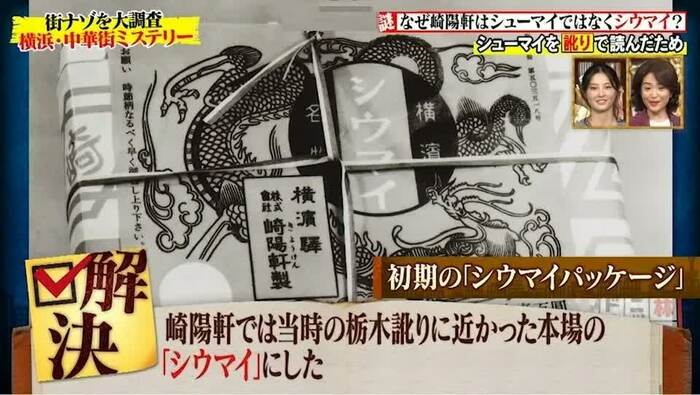

横浜で人気のお弁当、崎陽軒の「シウマイ御弁当」。辞書では「シューマイ」が正しいとされているのに、なぜ「シウマイ」と表記するようになったのだろうか。

中華街にオープンしたばかりの「シウマイBAR」で調査をしたノブと風間。

そこでノブが「シウマイの中に“ウマイ”が隠されているからではないか」とひらめく。しかし、創業111年を数える老舗店の社長・野並直文氏によると、それは“後付け”の理由だという。

崎陽軒の焼売に「シウマイ」と名付けたのは、初代社長の野並茂吉さん。約90年前に横浜の新名物として、「冷めてもおいしいシウマイ」を開発した人物だ。しかし彼は、出身地である栃木県鹿沼市の当時の方言の影響で「シューマイ」と発音できず、商品を「シーマイ」と発音していたという。

そんな中、本場中国の発音を聞いた茂吉さんは「“シューマイ”より、自分が発音している“シーマイ”のほうが本場の発音に近い」ということに気付き、本場の発音に近い「シウマイ」という表記を使うことになったのだ。

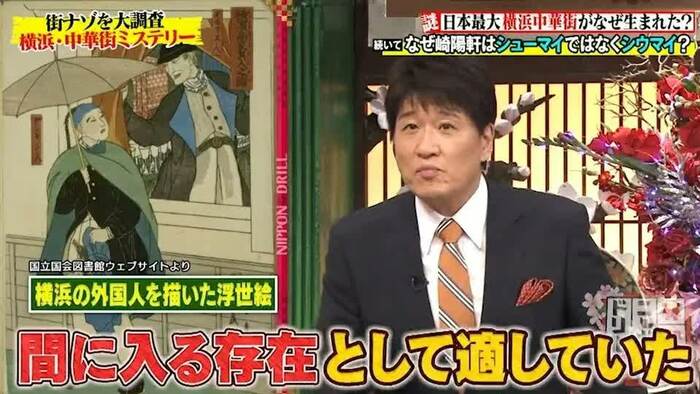

ところで、横浜に中華街が生まれたのはなぜなのだろうか。元々、横浜は貿易のために日本に来た欧米人のための居住区だった。そこに、通訳として中国人が連れてこられたのが中華街の始まりだという。

当時日本には、英語を話せる人はほんのわずかしかいなかった。しかしそれ以前から西洋との関わりがあった中国には英語を使える人も多く、日本人とは漢字を使ってコミュニケーションを取ることができたため、通訳として重宝されたのだ。

その後、欧米人は減ったが中国人は増加していき、現在の中華街が生まれたと言われている。