登坂淳一や本田朋子ら「元局アナチーム」と榎並大二郎ら「フジテレビアナウンサーチーム」が、アナウンサーなら知っていて当然の常識問題に挑んだ11月18日(月)放送の『ネプリーグ』。

今回、地理担当の村瀬哲史先生と現代文担当の林修先生が教えてくれた、誰かに話したくなるウンチクは?

気象衛星「ひまわり」の名前の由来は、太陽!

日本の気象衛星「ひまわり」の名前の由来について教えてくれたのは、村瀬先生だ。

日本の宇宙開発事業団(現在のJAXA)が初めて人工衛星を打ち上げたのは、1975年。その時に「日本の技術が宇宙で花開くように」という思いを込めて、人工衛星に花の名前を付けることになり、初号は「きく」と名付けられた。

その2年後の1977年に気象衛星が打ち上げられる際、「気象と言えば太陽」ということで、太陽のイメージのある花の名前が検討された。そこで、「太陽=sun」の言葉を含む「sunflower=ひまわり」が選ばれたのだそうだ。

おまけトリビア!「海草」と「海藻」の違いは何?

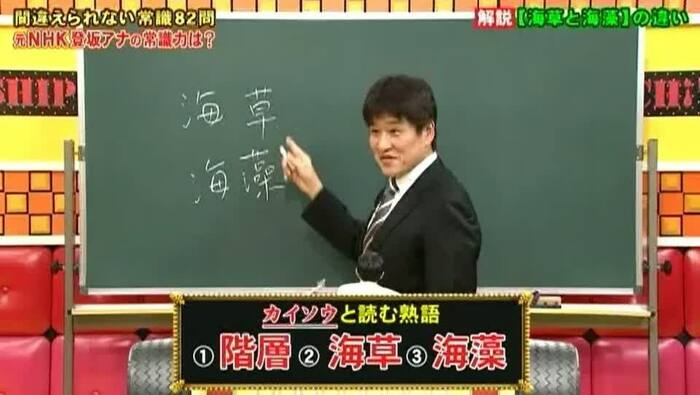

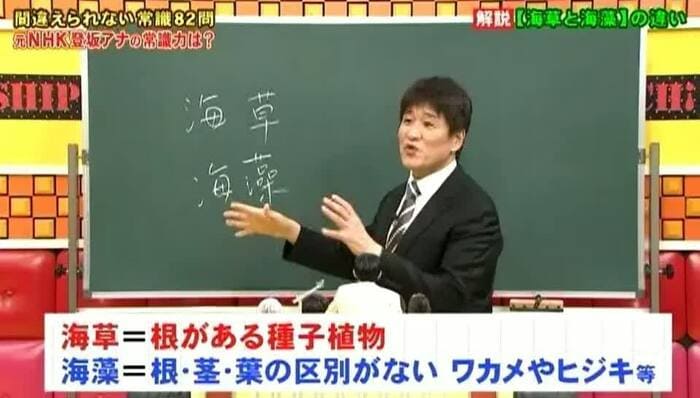

「“カイソウ”と読む熟語を3つ書け」という問題にちなんで、林先生は「海草」と「海藻」の違いについて教えてくれた。海に生えている草を示す言葉という意味では同じに思えるが、実は異なる種類の植物を指す言葉だという。

「海草」は、海の中で根を張っている種子植物を指す時に使う言葉。一方、「海藻」はワカメやヒジキのように海の上を漂っている植物を指すのだそうだ。PCなどで変換を間違わないように、覚えておこう!