明治神宮の「絶対失敗しないご利益参拝方法」

12月25日(水)放送の『世界の何だコレ!?ミステリー&林修のニッポンドリル合体4時間SP』。

『林修のニッポンドリル』では、 2020年に令和初のお正月&鎮座100年という記念の年を迎える「明治神宮」で、山内健司(かまいたち)、村上佳菜子、板橋駿谷が「絶対失敗しないご利益参拝方法」をリポートした。

案内してくださったのは、神職の廣瀬浩保さん。

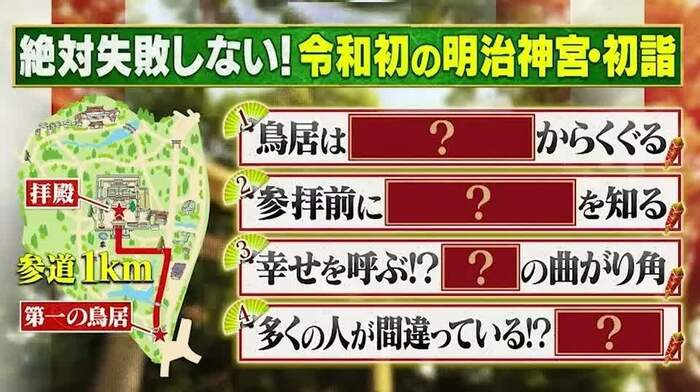

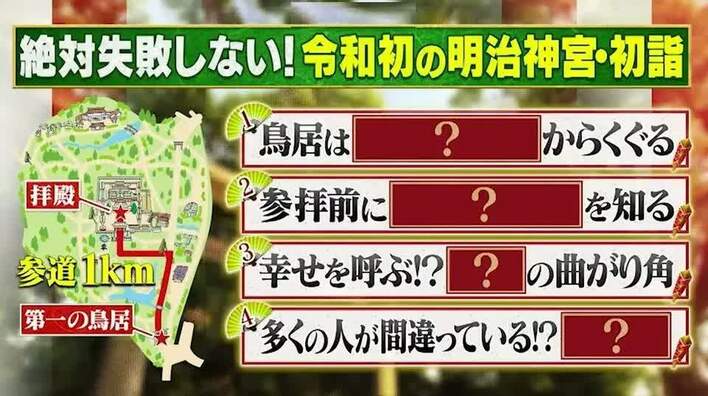

明治神宮の第一の鳥居から拝殿までは約1㎞。そのスタート地点=第一の鳥居をくぐる時から、気を付けなければいけない作法があるという。「一礼してから、神様の通り道である真ん中を避けて、鳥居の端をくぐる」のが基本だが、より“良い気”を受けるにはどうしたらいいのだろうか?

正しい作法は、鳥居の左端を通る時には左足から、右端を通る時には右足から踏み出すこと。神様の領域に遠い足から進むのが、神職の世界の決まり事だそう。

とはいえ初詣では、大混雑で鳥居の端を歩けないこともしばしば。そんな時には、「進左退右」という作法を覚えておこう。神様と正面から対峙するときには、左足から進み右足から退くのが正しい作法なので、真ん中を歩く際には左足から踏み出すといいそうだ。

また、神社に祀られている神様のことを深く知るために、初詣前に「明治神宮ミュージアム」を訪れるのもオススメだそう。

明治神宮に祀られている神様・明治天皇と昭憲皇太后の肖像画などが展示され、明治神宮の歴史も知ることができる。神職によると、ご利益を授かるには、参拝前に、祀られている神様のことをよく知ることが必要とのこと。

参道を歩く時には、曲がり角にも注目。直角に見えるのだが、末広がりになるように角が88度に統一されている。

神様に手を合わせる前の正しい手水(てみず)の作法も廣瀬さんが教えてくれた。

①左手を清める

②柄杓(ひしゃく)を持ち替えて右手を清める

③左手で水を受けて口をすすぐ

④最後に、口をすすいだ左手をもう一度清める

⑤柄杓を戻す

4番目の左手を清める行程を忘れがちなので、気を付けよう!

さて、日本一の初詣参拝者数を誇る「明治神宮」だが、何時ごろに参拝に行くとよいのだろうか?

廣瀬さんによると、比較的空いているのは朝5時~10時。そして、年に1度だけの“新年初太鼓”が行われる年明けの瞬間もオススメだそうだ。

参拝時のお辞儀は90度!小銭がないときはお賽銭はなくてもOK!?

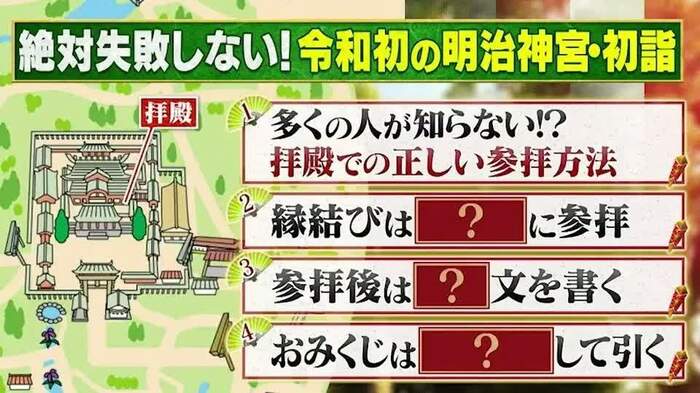

明治神宮の拝殿での正しい参拝方法も覚えておきたい。神職の作法では、下記のような手順を踏むという。

①15度のお辞儀(小揖・しょうゆう)をする

②謹んで3歩進む

③45度のお辞儀(深揖・しんゆう)をする

④二拝 ※明治神宮では深い感謝の思いを込めるために、お辞儀の角度は一番丁寧な90度が推奨されているという。

⑤二拍手 ※「進左退右」に従って、右手を少し下にずらす。叩き終わった後は、右手と左手を合わせてお願いごとをする。

⑥一拝 ※こちらもお辞儀は90度

⑦45度のお辞儀(深揖・しんゆう)

⑧3歩下がる

⑨15度のお辞儀(小揖・しょうゆう)

初詣のお願いごとをするときに大切なのは、願いが叶った後にどうなるかをきちんと考えること。独りよがりな願いよりは、相手や世界に思いを馳せた願い事のほうが神様に通じやすいと、廣瀬さんは教えてくれた。

ちなみに、小銭がないからといって他の人からお賽銭を借りるのはNG。手持ちの小銭がないときは、お賽銭を入れずにお参りしてもよいのだそうだ。

さて、参拝後、縁結びを願いたい方にぜひ立ち寄っていただきたいのが、夫婦楠(めおとくす)。戦災で社殿が消失した際にも焼け残ったそうで、夫婦円満や縁結びにご利益があるという。

また、目標を達成したいと考えている人は、参拝後に「祈願文」を書くといいそう。拝殿の右手にある絵馬の奉納場所で、誓いの言葉または願いごとを書き奉納しておくと、翌朝、神様にお供えして直接願いを届けてもらえる。初穂料(はつほりょう)は、“お気持ち”だそう。

参拝の後のお楽しみはおみくじだが、明治神宮では「吉」や「凶」ではなく明治天皇と昭憲皇太后の和歌が書かれているのが特徴だ。

廣瀬さんによると、和歌にはおみくじを引いた人が聞きたいことに対する答えが込められているので、自分が神様に何を聞きたいか、事前に決めておくことが肝心だそうだ。

また、おみくじを引く時に大切なのは、神様の言葉を謹んで受ける気持ち。どんな結果であっても引くのは1度だけにしておこう。

ほか、明治神宮で2020年の元日から奉納の受付が開始される奉祝献灯「夢鈴(ゆめりん)」もテレビ初紹介。

願いを込めた短冊を吊るした「夢鈴」は、2020年10月末から3日間開催される予定の鎮座100年のお祭りで参道に飾られる。奉納できるのは5000灯を予定(短冊の受付は5万人を予定)なので、ご興味のある方はお早めにどうぞ。