パナソニックグループは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)を、未来に向けた発信の場と位置付け、パビリオン「ノモの国」を通じて、子どもたちに向けて「Unlock your nature」のメッセージを届けている。ここには、「解き放て。こころと からだと じぶんと せかい。」のコンセプトの下、常識や思い込みから自由になり、自分自身を解き放ってほしいとの思いが込められている。

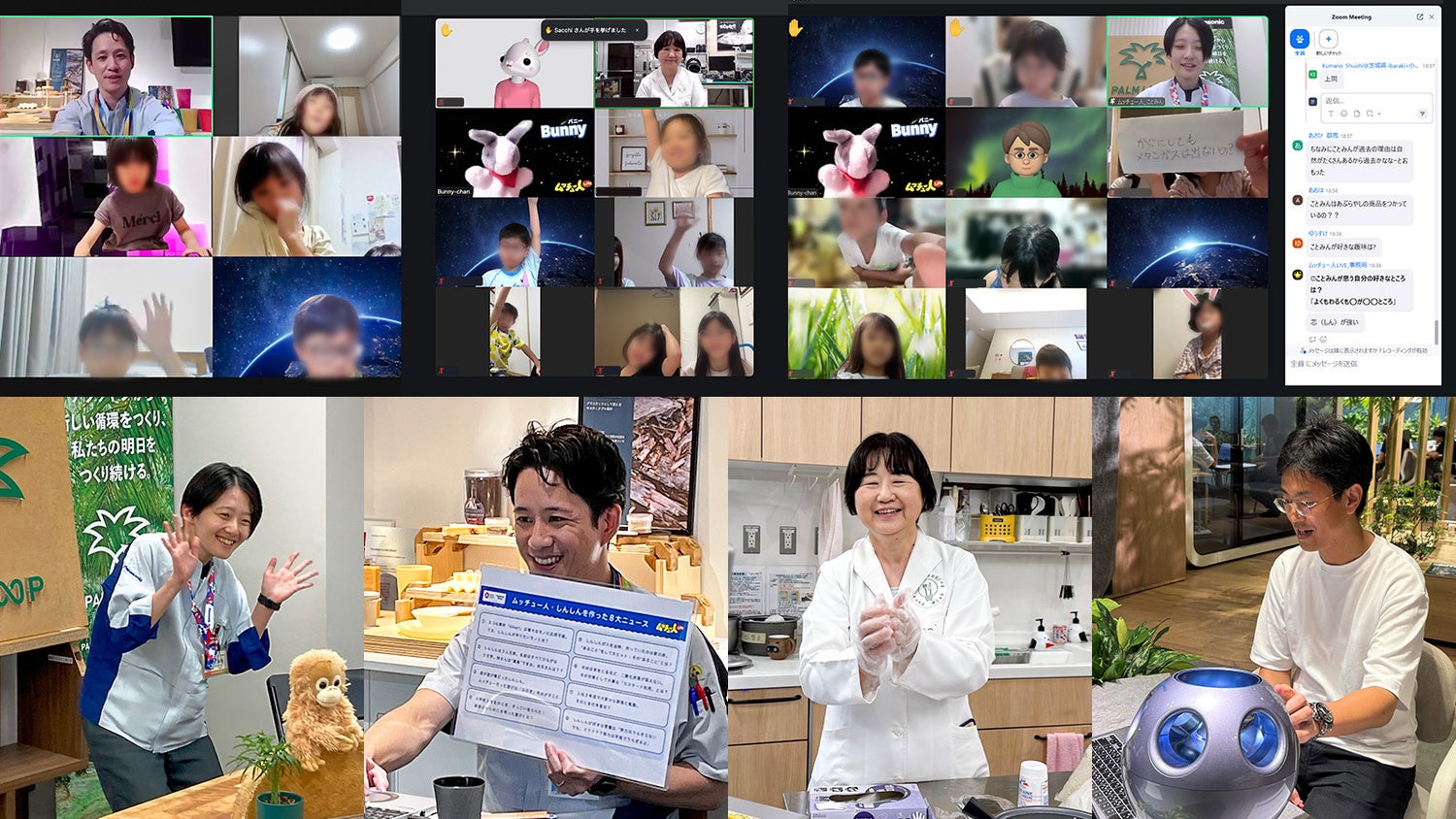

パナソニックグループは、そのパビリオン「ノモの国」のUnlock体験などを通じて接点を持った多くの子どもたちと未来社会を一緒に考え、共に成長していくために「Unlock FR(※)プログラム」を企画。その一つが、万博連動企画として展開するオンライン探求プログラム「ミート・ザ・ムッチュー人」だ。より良い未来の実現に向け活動する人たち「ムッチュー人」が、自分が「夢中」になっているテーマをウェブ上で子どもたちに伝え、対話を通じて新しい発見と探求を促すプログラムとなっている。

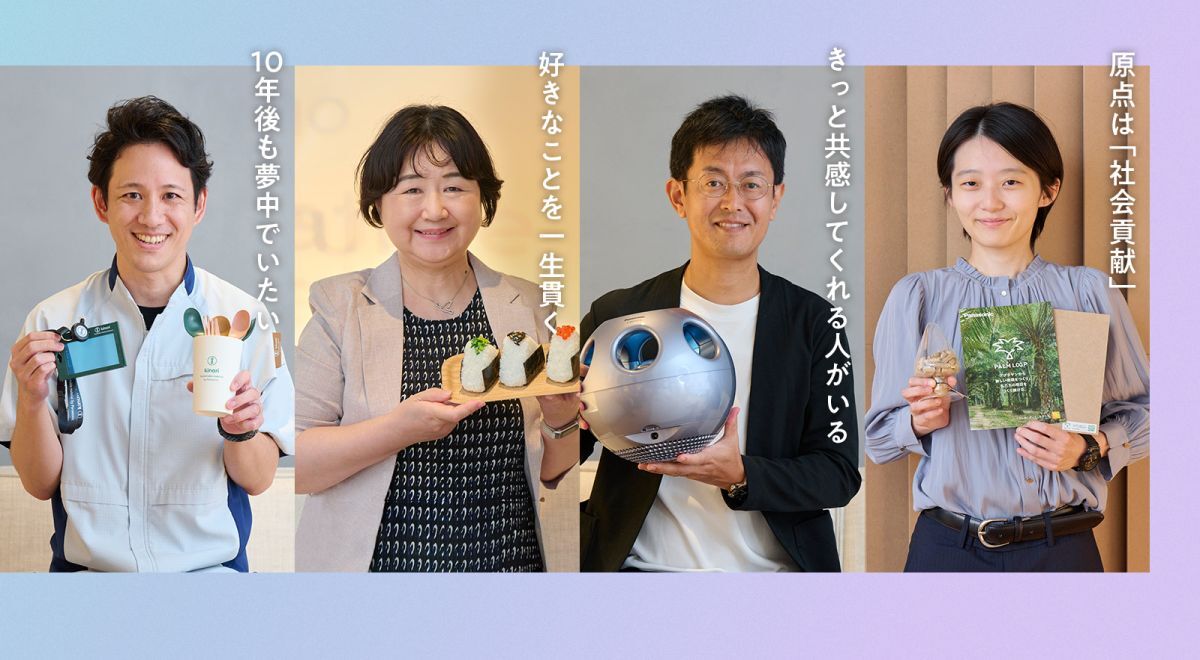

今回は、夢中で仕事に取り組む「ムッチュー人」としてプログラムに参加したパナソニックグループの社員4人が、プログラム運営者の松村 宗洋(パナソニック ホールディングス株式会社)と共に、子どもたちとの対話を通じて得られた予想外の反応や気付き、驚きを振り返りながら、その思いや情熱、体験を語り合った。プログラムを通して「ムッチュー人」自身が得た学びや変化とは――。

※FR:Future Generations Relationsの略。将来世代との対話を図り、ウェルビーイン

グを推進する活動

【関連プレスリリース】子どもたちのソウゾウする力を解き放つ「Unlock FRプログラム」をスタート(2025年4月14日)

[TALK]未来へと続く、次世代との出会い

林 しん:kinariのムッチュー人

林 しん:kinariのムッチュー人

パナソニック ホールディングス株式会社 技術部門 MI本部 生産技術研究所。大学~大学院で森林科学を専攻し、入社8年間は内装建材(主に木質床材)の技術開発に従事。現在は、植物由来素材「kinari」の材料開発に従事。

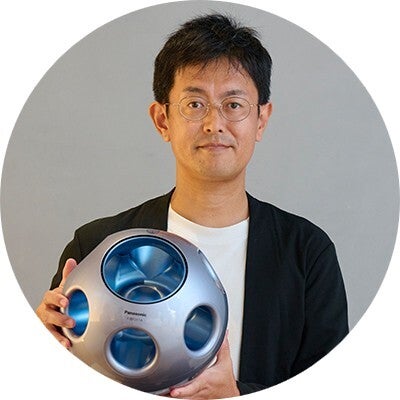

小田 一平:風のムッチュー人

小田 一平:風のムッチュー人

パナソニック株式会社 空質空調社 企画本部 クリエイティブC デザイン企画部。入社後はR&D部門に所属、国内家電、北米換気扇の開発や創風機Qなどの新機軸商品を手掛ける。2017年から社内ベンチャーに出向、19年からデザイン部門で新規事業検討に参画。

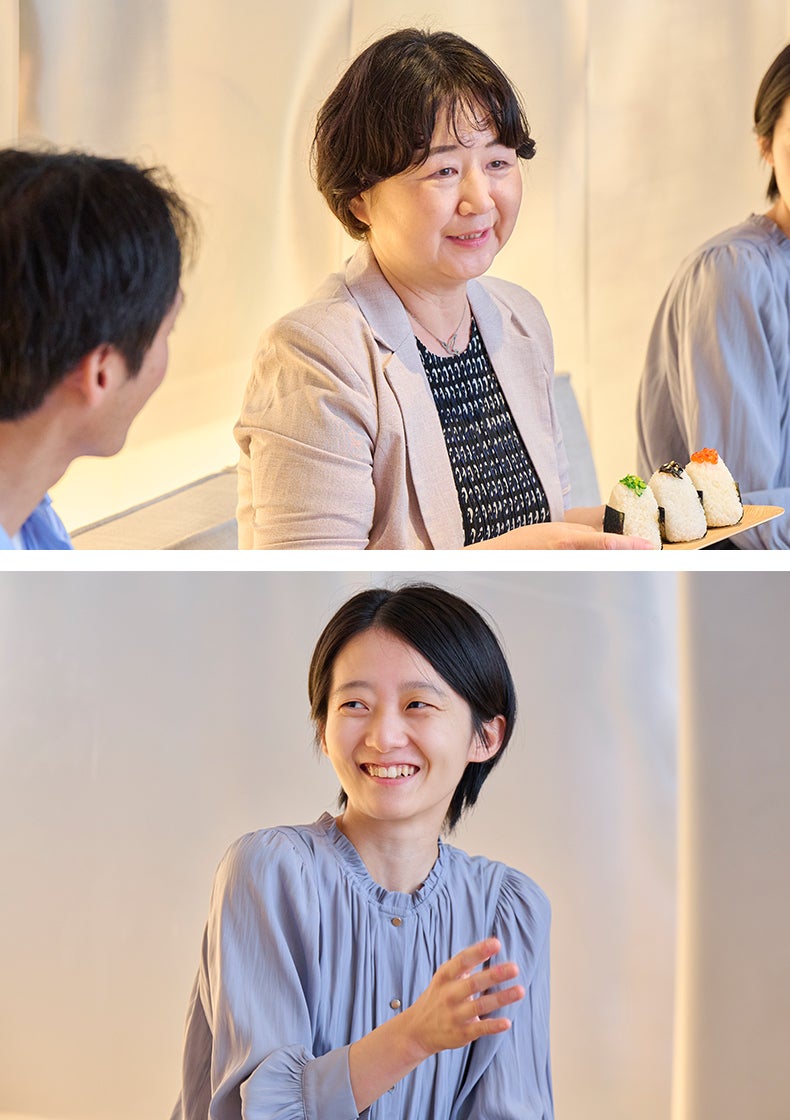

山本 采弥:PALM LOOP®のムッチュー人

山本 采弥:PALM LOOP®のムッチュー人

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 R&Dセンター 技術戦略・新ビジネス企画部。大学の農学部応用生命科学科で植物の発生について研究、入社後は持続可能な社会の実現に向けてアブラヤシ廃材を活用した木質代替ボード「PALM LOOP®」の研究・開発に従事。

加古 さおり:ごはんのムッチュー人

加古 さおり:ごはんのムッチュー人

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 キッチン空間事業部。入社以来、炊飯器の開発とお米の研究一筋に取り組む。家庭用、業務用、海外向け、銘柄米、おにぎりと、さまざまなごはんを極め、気が付けばすっかり米オタクに。

ムッチュー人らしく、本音で語り掛ける

松村:ムッチュー人は、未来社会のテーマに取り組むパナソニックグループの社員をはじめ、社外の有識者など、何かに「夢中」になってより良い未来の実現につなげようとする人たち。それぞれが、自身が向き合う道を追究するムッチュー人として、子どもたちに語り掛けました。オンラインイベント登壇までのプロセスも含めて、ムッチュー人の皆さんは子どもたちの姿勢や成長に刺激を受け、自身を見つめ直すことで、さらなる挑戦や学びのきっかけにもなったと思います。まず、一番印象に残っていることを教えてください。

加古:炊飯器の仕組みやその開発について、大人向けに説明をする機会はたくさんありますが、どういう形で伝えればおいしさを想起してもらえるか、子どもの感覚に訴える難しさを感じました。今回はオンライン開催なので「手触り感」も画面越しで伝えなければなりません。感覚で会話をする、素直に表現する、正直に話す――。いろいろなことを考える機会になりました。

山本:本当にそう。私が手掛けている木質素材のPALM LOOP®について話をしながらも、その質感など、生の一次情報を伝えるのはすごく難しいと感じました。ただ、そういう心配とは逆に、子どもたちの意識の高さには、すごく驚かされました。環境課題に対する思い、情報量も私の想像よりはるかに上でした。まず、誰も答えられないだろうと思って考えた「Q:パームループの素材となっている、アブラヤシから出る温室効果ガスは?」というクイズに、子どもたちは「メタンガス!」と即答していました。

小田:子どもたちは、オンライン中継のチャットも使いこなしていましたよね。でも、こちらは初めての講師役で、画面越しで取り組みを伝えるのは、どうしても難しいところがあります。例えば、私は空質空調に関する「風のムッチュー人」として登壇しました。風をどうやって見える化し、伝えたらよいだろうかと、普段にはない価値の伝え方を意識しました。

小田:子どもたちは、オンライン中継のチャットも使いこなしていましたよね。でも、こちらは初めての講師役で、画面越しで取り組みを伝えるのは、どうしても難しいところがあります。例えば、私は空質空調に関する「風のムッチュー人」として登壇しました。風をどうやって見える化し、伝えたらよいだろうかと、普段にはない価値の伝え方を意識しました。

もう一つ、子どもたちの反応から気が付いたのは、本音の話が響くこと。私の発言で、最も受けたのが「努力は嫌い」でした。本当に好きなことを見つけて没頭すれば、大変なことに立ち向かっても努力とは感じない――。そんなニュアンスですが、キレイにまとめようとするよりも、つらさ/痛み/嫌いといったマイナスの感情の要素が心に響くのだと感じました。もしかすると、私たちの発信はどこかキレイにまとめすぎなのかもしれないと思います。

林:私は子どもの頃、科学館などのサイエンススクールで職員の方から話を聞くのが好きだったので、憧れが実現できたというか、教鞭(きょうべん)を執ること自体がすごくうれしかったですね。先生役で「kinari」を紹介しながら、素直にその特性を受け止めてくれる子どもたちに感動して、こちらの背筋が伸びたようなところもあります。

加古:振り返ってみると、私は話すことに精いっぱいで、子どもたちの反応を察知するような余裕がなかったとも思います。皆さんが言う通り、こういう発信は一回一回を重ねて、次はこうしようと考えながら、持続していくことが大事ですね。

よみがえる思い、あの頃の自分と再会する

松村:万博パビリオンの体験は、将来世代である子どもたちにフォーカスしており、同じコンセプトで「Unlock FRプログラム」も子どもたちをターゲットとしています。初めての取り組みでしたが、皆さんがコンテンツ作りに工夫を重ねて準備をしてくれました。そこから本番に臨むにあたって、どんな心境の変化がありましたか。

林:子どもたちに、自由な発想を伝えるUnlockをテーマとしてコンテンツを作りながら、自分自身を改めて見つめる機会になりました。なぜ、この仕事に就いたのか、今のモチベーションは何だろうかと、ある意味で「自身の棚卸し」のように。その中で気が付いたのは、できるだけ子どもたちに私が働く場面を具体的に見てもらいながら、そこに懸ける思いを語っていくことでした。

小田:私も「創風機Q」を使って実演をしましたが、これをつくったのは約10年も前のこと。子どもが安全に、風と遊べるようなプロダクトをと考えていた当時の気持ちがよみがえってきました。あれから、自分は大人向けやB2Bの世界だけを向いてきたけれども、今回をきっかけに、「子どもたちが興味を持つ風」をもう一度、考えてみたいとも思いました。

(左)「kinari」開発現場を紹介する林。子どもたちから見学希望の声も。(右)紙風船で「創風機Q」の風を楽しく見える化する小田。

加古:この4人の中では私は最後の開催順だったので、皆さんの経験を聞いて生かすことができました。林さんの学びから、私も実際の開発現場を背景にして中継をしましたし、山本さんから学んだのは、子どもたちは多くの情報を手にし、勉強もしているので専門的な言葉にもついてこられるということ。むしろ、子どもだからというのではなく、1人として向き合い、伝えることを心掛けました。

山本:キラキラとした子どもたちの目は、本当に印象に残っています。純粋に環境課題に向き合う気持ちが伝わってきて、ここから私は遠ざかっていたかもしれないと。もちろん、私の仕事は事業化に向き合うことですが、第一に起点は社会貢献にあるのだという思いが湧いてきました。新規事業の創出は簡単ではないですし、厳しい局面に置かれることも多い。だけど、その中でも忘れてはいけないものを改めて確認できました。

(左)加古おすすめの結び方で握った「おにぎり」を試食。 (右)書道の師範免許を持つ山本は、「PALM LOOP®」を筆文字で紹介。

松村:皆さんは興味ある仕事に打ち込みながら、まさにムッチュー人として活躍ができる環境も備わっているのだと思います。社内では、そうしたUnlockの実践を「フロー状態(※)」と称しています。山本さんの言葉にあったように、何もかもがうまくいくわけではないけれどもUnlockを続ける人を1人でも増やすことが、パナソニックの共創力の強化にもつながります。そういう組織と環境をつくっていきたいですね。

これまでに「ミート・ザ・ムッチュー人」には約5,900人が参加登録し(9月10日時点)、1回のオンラインイベントで30人~40人の子どもたちが日本全国から参加してくれています。月2回のペースで開催し、ムッチュー人には、今日、集まった4人の他にもパナソニックグループ社員や社外の有識者など、たくさんのムッチュー人に登壇いただきました。

※夢中になって取り組む状態

ムッチュー人として登壇したパナソニックグループ社員

共感の起点はUnlock、夢中になって挑むこと

松村:皆さんの話から、夢中の在り方や形は多様でありながらも、そこには共通する熱意があります。最後に、これからに向けた思いを聞かせてください。

林:例えば10年後、画面越しに出会った子どもたちに「あのときの先生が、また新しいことに挑戦している」と思ってもらえるように頑張らなければと思いました。私は、名前の「しん(森から由来)」にちなんで興味を抱いた森林や木材の研究に始まり、ハウジングの内装、床材開発の仕事に就いてきました。「こうありたい」をこれからも持ち続けて成果を出し、お世話になった方々に夢中な姿を見ていただきたい。そうあり続けなければいけないと考えています。

小田:私はこれからも、変わらず好きなことに目を向けていきますし、そこは決してブレない軸を持っていたい。これまでの経験から言えるのは、何か新しいことを始めるときには反対意見もあるものです。それでも自分が確信を持って夢中になれることを続けていると、賛同してくれる人が必ず現れる。そうして共感は広がっていくものです。だから、自分にとって面白いことをまずは大事にしていきたいと思います。

加古:好きなことを続けるうちに、仲間が集まるというのは私もよく体験します。炊飯器で言うと、お米の農家の方や販売店にまで発信が届いて、どんどんと広がるような場面。そういう価値の共有をこれからも続けたいですし、一生貫こうと思っています。

山本:私も夢中になっている自分を通じて、子どもたちが興味のあることに出会う大切さを伝えたいと思います。また、次に実施するときは、ぜひ、リアルで子どもたちに会いたいです。今日は、皆さんの話から改めて刺激されましたし、特に「こうあり続けなければ」という使命感に感銘を受けました。社会に貢献したいという、初心に戻って、その思いを絶やさないようにしていきます。

松村:私たちはこれを機に、未来を担う将来世代と共に成長し続けるための継続的な取り組みを展開していきます。今回の「Unlock FRプログラム」は、まさにその入り口にあたる部分。未来社会のために夢中になっている社員、その思いを発信しながら、社員自身も自己観察を深めて未来志向のアプローチをより強める循環をつくれたらと考えています。

子どもたちとの共創とともに、われわれ社員自身も未来に向けて、一人ひとりが積極果敢に挑戦している状態、持てる能力・スキルを最大限に発揮している状態に――。私たちは大阪・関西万博での息吹を、レガシーとしてUnlockマインドを醸成していきます。ぜひ、今後もこのような機会を模索していきたいですね。

パナソニックグループは、「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現を目指し、「Unlock FRプログラム」を通じて、次世代を担う子どもたちのソウゾウする力を解き放ち、社会の皆さまと共に取り組みを進めていく。

オンライン探求プログラム「ミート・ザ・ムッチュー人」は、GoogleもしくはAppleのアカウントをお持ちの方であればどなたでも登録いただけます。パナソニックグループ社員も含むさまざまな「ムッチュー人」の活動に子どもたちが楽しく触れて、探求しながら、毎週水曜日・金曜日にはムッチュー人とオンライン対話できる「ムッチュー人Live」に参加できます。

◆パナソニックグループのオウンドコミュニケーションメディア Panasonic Stories

自らの言葉で思いを伝える/『ひと』を通じてパナソニックグループの姿を届ける。

グループの考え方や取り組み、挑戦をタイムリーかつ分かりやすくお伝えします。

※今回の取り組みはこちらでも紹介しています

https://news.panasonic.com/jp/stories/17833

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ