長崎市の協力のもと、特別に許可が出た「軍艦島」の立入禁止エリアを調査しました。

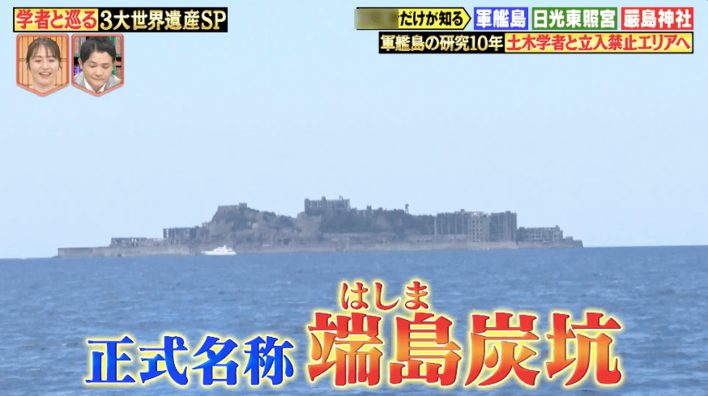

6月15日(水)放送の『林修のニッポンドリル 学者とめぐる世界遺産!軍艦島・日光東照宮・嚴島神社』では、世界遺産の端島炭坑(はしまたんこう)、通称「軍艦島」の秘密を、長崎大学の土木学者・出水享さんとともに調査しました。

軍艦島の居住エリアでも貴重な「1号棟」「30号棟」「31号棟」

もともとは海に突き出た岩礁で、石炭が採掘できることがわかったことから、埋め立てで拡張し大きくなった「軍艦島」。

外周1.2kmの島に、およそ5300人が暮らし、人口密度世界1位と言われるほどの発展を見せました。

かつて石炭を掘っていた「第二竪坑」は、最深部が約1000m。

地下には網目のような坑道が広がり、多いときは1日2000tの石炭を採掘していたといいます。

その後、1974年に閉山され、無人島となりましたが、2015年に世界遺産登録されました。

一般見学ルートで、出水さんが特に「後世に残したい」と語るのが、7階建ての集合住宅「30号棟」。

まだ木造建築が主流だった大正時代に、日本で初めて建てられた鉄筋コンクリートアパートです。

しかし、「30号棟」は崩壊が進行中。その理由は、対岸の海岸の砂を混ぜてコンクリートを作ったからだといわれています。

塩を含んだ砂が混ざっているので、中の鉄が錆び、劣化を早めてしまっている「30号棟」。出水さんは、「崩壊の過程を分析すれば、日本のインフラを守るための研究の材料になるかもしれない」と語りました。

「30号棟」の隣に立つ「31号棟」は、住居以外の役割も担うために建てられました。その役割とは、防潮堤です。

軍艦島の周辺は、地形的に波が高くなりやすく、台風などの際に大きな被害が出ました。そこで、波が最も高くなる西側のスペースに「防潮棟」として「31号棟」を建設。

窓を小さく、波に耐えられる設計にしてあるので、「30号棟」に比べて劣化が少ないのがポイントだそうです。

1号棟は、住居ではなく、命がけの鉱員たちのよりどころ

軍艦島には「71号棟」まで建物がありますが、立入禁止エリアに建つ「1号棟」は、住居ではありません。

「1号棟」は、命がけの仕事でもある炭坑で働く鉱員のよりどころとなった「神社」。拝殿はなくなっていますが、祠(ほこら)が残っている様子が確認できました。

学校に病院、地下街に屋上庭園まで…島内の都市機能を調査

島の北部には、島内唯一の小中学校も存在します。1〜4階が小学校、5〜7階が中学校で、最盛期には、1169人もの子どもが通っていたそうです。

学校は、もともと6階建てで、6階には体育館(兼講堂)があったのですが、生徒が増えたため7階を増設。柱のない体育館の上に最上階を作ったので、今は7階は壊れてしまっています。

島の居住エリアには、総合病院や共同浴場も完備。商店の並ぶ地下街や、プールや映画館といった娯楽施設も充実していました。

そして、「軍艦島」の集合住宅の間を縫うように設置された階段「地獄段」を登った先の屋上にあるのは、日本初の屋上庭園。

野菜などの食料は、島外から供給していたので島内で栽培する必要はないのですが、子どもたちに野菜の育つ様子を観察させるために、屋上庭園を作ったといわれています。

「軍艦島」で世界遺産に登録されているのは、どこ?

実は、「軍艦島」で「世界遺産」に登録されているのはふたつの場所。地下坑道などの明治期の炭坑跡と、もう1ヵ所なのですが、それはどこなのでしょうか。

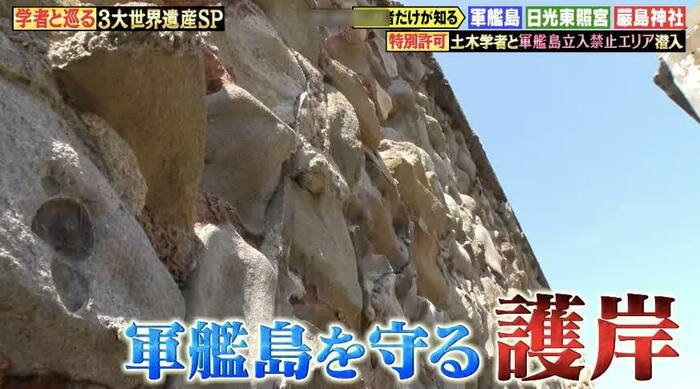

それは、「軍艦島」を守るための護岸です。

現在の護岸は、ほとんどがコンクリート造りなのですが、一部に明治時代に造られた石積みの護岸が残っています。

石と石をくっつけているのは、長崎で取れる赤土と石灰を混ぜ、水を加えて固めた「天川」(あまかわ)という漆喰(しっくい)のようなもの。

日本にセメントが普及する前の明治時代に、「天川」を使って炭坑施設を造ったことが評価されて、「世界遺産」に登録されたのです。

しかし、護岸の土台は激しい海流のために「天川」が剥がれて石が流され、穴が空いてしまったり、海底との接地部分がなくなってしまったりしているといいます。

潮の流れが早いため護岸の調査もなかなか進まないそうで、出水さんは確実に進行する「軍艦島」の劣化に警鐘を鳴らしました。