マンパワーグループ株式会社では、「働く世界に力を与える:We power the world of work」を企業理念とし、人材派遣をはじめとした総合人材サービスを展開しています。それぞれのバックグラウンドを活かしながら働いている社員一人一人の、「プロセス」や「裏側」に焦点を当て、当社の社員を通じてマンパワーグループを知っていただきたいと考えています。

今回は、事業部長として活躍する石田 裕子さんのキャリアストーリーを紹介します。

自営業家庭で育った私が「裁量を持って働く」ことの意味を考える

私の実家は不動産業を営んでおり、幼い頃から多くの同級生の家庭とは異なる環境で育ちました。両親の働く環境には決まった勤務時間や休日はなく、自由に働くことができる反面、成果がすべてという厳しい現実もありました。

収入は自分の手を動かした分だけ――そんな世界が、私にとっては当たり前の日常だったのです。

成果次第で収入が変わる環境で、仕事のために勉強に励み、常に努力を怠らない父の姿勢を見て育った私は、自然と一つの価値観が身につきました。

「仕事とは自分自身で判断し、責任を持って進めるものである」

会社や組織に身を委ねるのではなく、自らが主体となって物事を決断していく。それこそが本来の働き方だと感じるようになったのです。

主体性が身近に感じられる家庭環境で育ったことで、与えられた業務をこなすだけの働き方ではなく、私も将来は自分で意思決定をし、判断しながら働きたいと思うようになりました。それが、私のキャリア選択の原点でした。

予想外の”支店長“オファー 30歳で迎えた人生の大きな転機

「自分で意思決定し、責任を持って働きたい」という価値観を胸にマンパワーグループに新卒入社した私は、スタッフコンサルタントとしてキャリアをスタートさせました。

約9年間、求職者に仕事を紹介するスタッフコンサルタントとして着々と成果を積み重ねていく中で、アカウントセールス(営業職)との連携業務を通じて、新たな可能性を感じるようになりました。

顧客企業や派遣スタッフとより長期的に関わり、深い信頼関係を築いていくアカウントセールスなら、これまでの経験を活かしながら、また違った形で人や企業と関わることができるのではないかと感じ、上司にアカウントセールスへの新しいチャレンジを相談したところ、予想外の返答が返ってきました。

「石田さん、営業支店の“支店長”にチャレンジしてみませんか?」

という上司の提案を聞いたときは、驚きのあまり身体が固まってしまいました。

なぜなら当時は30代前半で、結婚や出産といった女性としてのライフプランも真剣に考えるタイミングだったからです。

新しいキャリアへの挑戦と女性としての人生設計、どちらを取るべきか――悩んだ結果、管理職へのチャレンジが将来への可能性を広げることに繋がると感じ、支店長として新たな一歩を踏み出すことを決意しました。

成果は上がったが見えていなかった課題―『ピンチの時は支店長の私がカバーすればいい』という考え

営業経験のない不安を抱えながらも、日々の業務をこなし成果を積み重ねていくうちに、次第に営業で成果を上げることへの自信もついていきました。

しかし、支店長としての責任の捉え方には課題がありました。

メンバーから相談を受けた際は、「私が教えてあげなければ」という気持ちで1から10まで詳しくアドバイスをしていました。メンバーがトラブルを起こしてしまったときも、「早く解決することが、メンバーのためにも顧客企業・派遣スタッフのためにもなる」と考え、効率性を最優先してメンバーの業務を私が代わりに対応することもありました。

「メンバーが営業目標を達成できなかったときは、管理職である私が実績を作りカバーすればいい」と考え、チーム全体での協力よりも個人の力で補うことを重視していたのです。

「管理職が個人の力でチームの課題を補う」というマネジメント手法を変える必要があると気づいたのは、5年半の支店長経験ののち、産休・育休期間を経て業務委託を担当する部門でキャリアを再スタートさせたときでした。

時短勤務の制約が教えてくれた真のマネジメント

約1年半のブランクを経て迎えた職場復帰の日。

新しい部署、新しい業務、そして何より大きく変わったのは「時短勤務」という時間の制約でした。産休・育休期間に入る前は時間に余裕があった分、メンバーの業務を細かくチェックし、必要に応じて肩代わりもできていた私の業務スタイルが、根本から見直しを迫られることになりました。

業務委託サービスでは、顧客の業務を請け負い、適切に進められているかを管理する責任があります。限られた勤務時間の中で求められる成果を出し続ける必要があり、「支店長時代と同じマネジメント方法では、業務をやりきることが難しい」という危機感が、私を大きな転換点へと導きました。

マネジメント方法を見直すにあたり、まずは「管理職である私にしかできない仕事は、一体何なのか?」と自分自身に問いかけ、考えました。約5年半積み重ねてきたマネジメント手法を、ゼロベースで見つめ直す作業が始まったのです。

答えは明確で、メンバーに任せられる業務は思い切って任せ、私はマネジメント業務に専念すること。頭では理解していても、実際に行動に移すのは想像以上に困難でした。

目の前で悩んでいるメンバーに「正解を教えてあげたい」「すぐにサポートしてあげたい」という親心のような気持ちをぐっと抑え、メンバーの成長を信じて見守ることにしました。困った様子のメンバーを見かけたときにはすぐにサポートに駆けつけていた今までの私にとっては、全く新しい経験でした。

しかし、マネジメント手法を見直した結果は予想以上に大きな変化をもたらしました。メンバー一人ひとりが自分で考え、判断し、成長していく姿を目の当たりにしたとき、私は真のマネジメントとは何かを理解することができたのです。

個人の力からチームの力へ―マネジメント転換の実感 初めて実感した「組織としての成長」

「メンバーが達成できなかった分は自分がカバーすればいい」という考えを改め、「チームで協力しメンバーに任せて成果を出す」マネジメント手法に切り替えてから、支店長時代にはあまり感じることのなかった「組織としての成長」を実感できるようになりました。

業務を任せることで、メンバーに新しい経験が積み重なっていき、同時に組織としてのナレッジも蓄積されていきます。メンバー一人ひとりのできることが増えていくと、組織としても新しいチャレンジに積極的に取り組むことができるということを改めて実感しています。

一人の力でチームを支えようとしていた頃とは明らかに違い、今はチーム全体で成長していく確かな手応えを感じています。

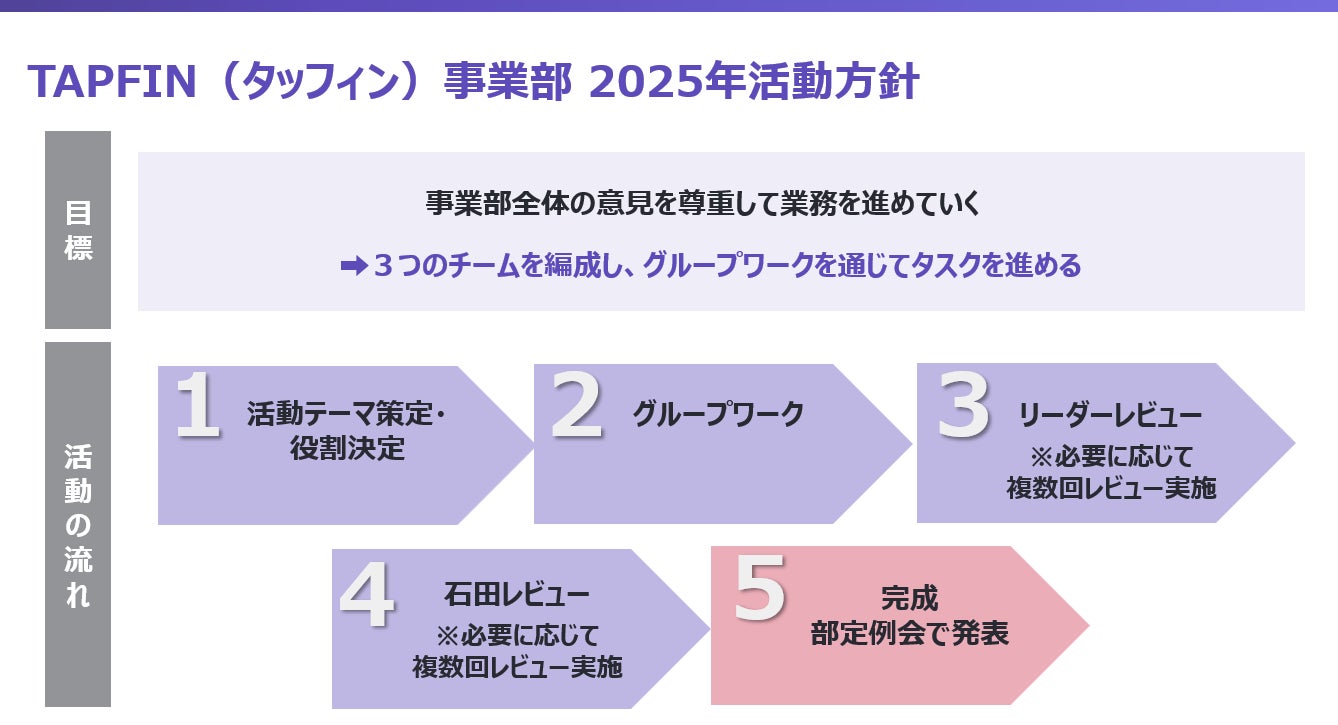

事業部では、「全体の意見を尊重して業務を進める」ことを活動方針としている。

ライフステージの変化によって気づいた、「裁量をもって働く」ということ

「自分で判断し、責任を持って働く」という価値観を大切にしてきた私にとって、時短勤務という制約は当初、自律した働き方を阻む壁のように感じられました。

しかし、限られた時間の中で成果を出さなければならない状況だったからこそ、本当の意味での「裁量を持って働く」ということを理解できたのです。

真の裁量とは単に自分が自由に判断することではなく、チーム全体が自律的に成長できる環境を作り出すことでした。

限られた時間で成果を出すマネジメントを実践する中で、女性としてのライフステージによる制約は、私にとって働き方の可能性を狭めるものではなく、むしろ自律した働き方の幅を広げてくれた、かけがえのない経験となりました。

そして、制約を乗り越えることで働き方の選択肢が広がるという深い気づきは、管理職にチャレンジし、第一歩を踏み出したからこそ得られたものでした。

現在、事業部長として働く私は、時短勤務で培った「メンバーを信頼し、組織全体で成長する」マネジメント手法を、より大きな組織で実践しています。

事業部全体が自律的に動き、一人ひとりが自分で考え判断できる組織を作ること。

それが、私が目指す事業部長としての理想の姿です。

また、私自身の経験を通じて、ライフステージの変化に直面するメンバーが、働き方の変化を成長の機会として捉えられるよう支援していきたいと考えています。

制約があるからこそ見えてくる新しい可能性を、事業部全体で大切にしながら、組織とともに持続的な成長を実現していくことが、私のこれからの使命だと感じています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ