生徒が主役の公立中学校が、岡山県玉野市にあります。

校則を廃止し、生徒たちが話し合いによって自分たちでルールを決め、挑戦したいことがあれば積極的に提案して、自分たちの手でさまざまなプロジェクトを進めています。

生徒会予算は生徒たち自身が配分を決定。20年前に中止となった文化祭は、生徒たちのボランティアによって地域の活動として復活しました。

「これからの社会を生きるためには、主体的に行動する力の育成が不可欠です。

そのために、学校を小さな社会とみなし、生徒たち自身が自分ごととして参画する意識を作っているのです。」

玉野市立荘内中学校の住田義広(すみだ よしひろ)校長と生徒たちに、話を聞いてきました。

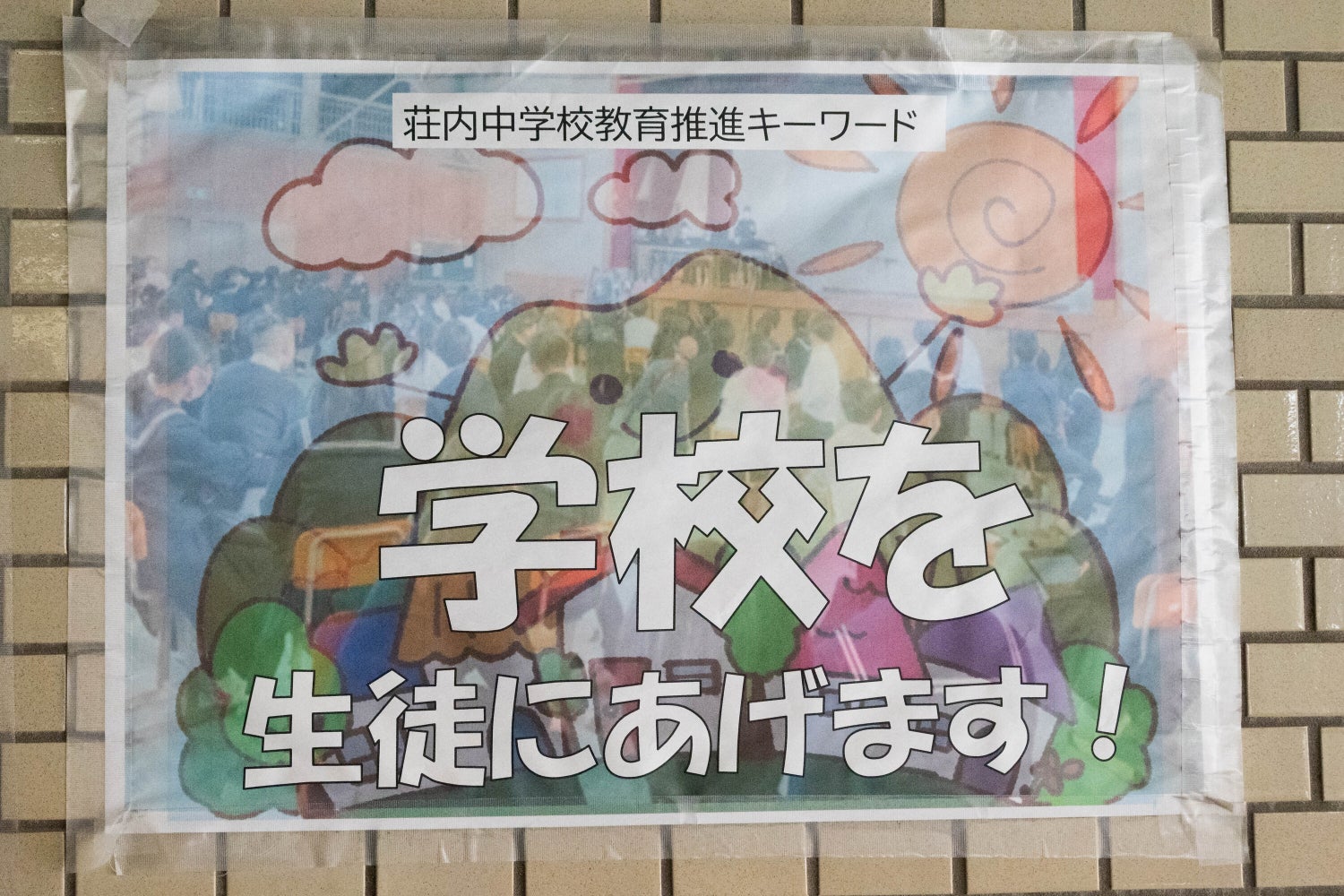

学校は小さな社会

取材に訪れた2025年5月のある日は、毎月開催している生徒会定例会の日でした。

クラスごとに学校生活をよくするためにできることを話し合ったあと、その結果をクラス代表である代議員が持ち寄って全校の代議員会でまとめ、生徒会執行部に提出します。

質疑応答の後、これらの課題に対してどのような対応ができるか、代議員と生徒会執行部とで話し合いが進められました。

代議員会は諮問機関の役割を果たしています。まさに小さな社会が中学校の教室で展開されていました。

具申制度の導入と校則の廃止

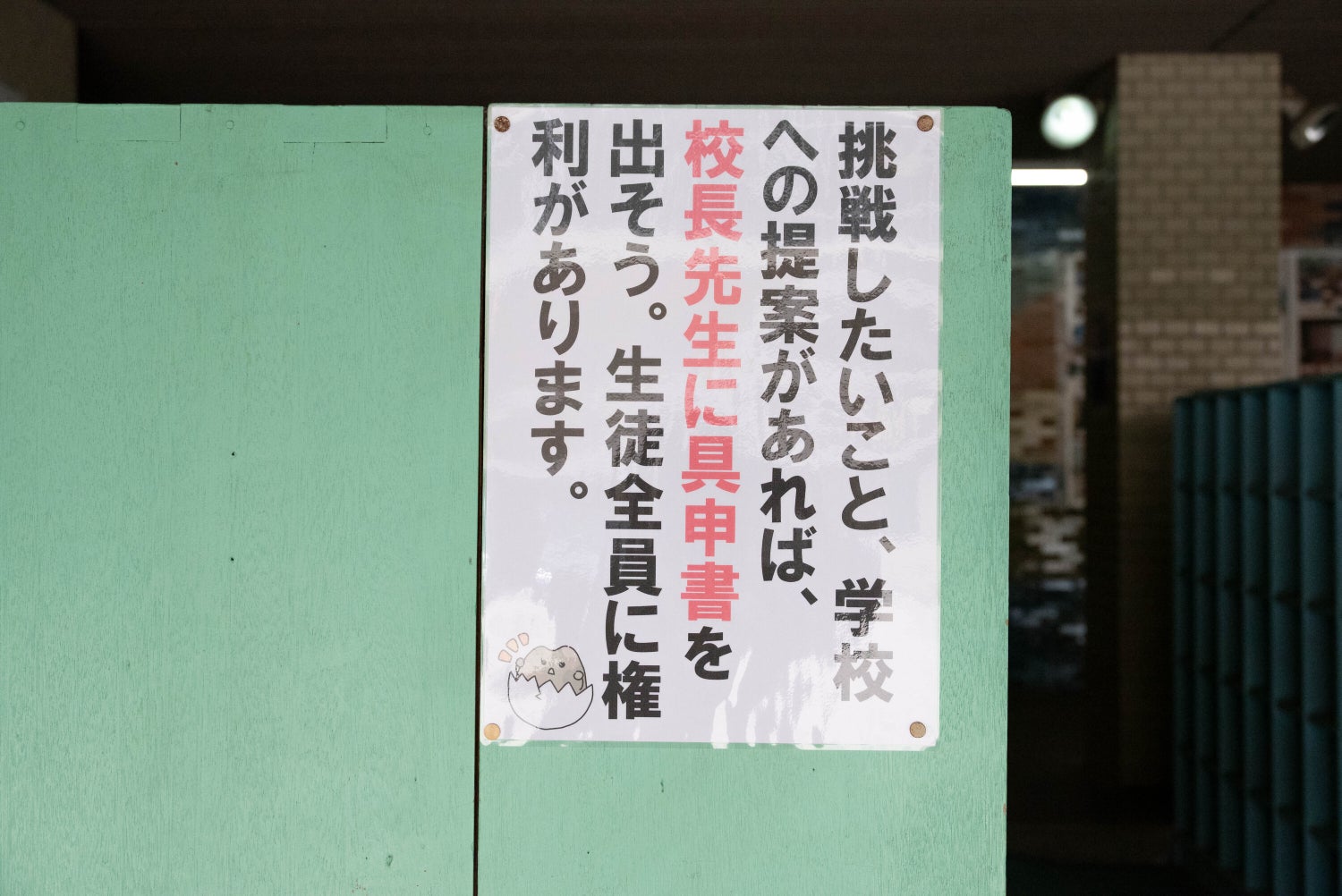

荘内中学校の玄関に、「挑戦したいこと、学校への提案があれば、校長先生に具申書(ぐしんしょ:上の人に自分の意見を伝えるための書類)を出そう。生徒全員に権利があります。」との張り紙がありました。

別の場所には「学校を生徒にあげます!」と書かれています。

荘内中学校が大きく変わるきっかけのひとつとなったのは、2021年7月に導入された具申制度でした。

やりたいことを提案しよう!

住田義広校長

「社会は急激に変化しています。この時代に学校は何をすべきなのか。今まで通りのことをやっていたのでは、予測困難な社会を切り開ける人材は生まれません。生徒たちは将来、答えのない課題に向き合っていかなくてはならない。そのためには、主体的に行動する力を身につけることが必要です。」

と、住田校長は言います。

住田校長が荘内中学校に着任し、学校改革を始めたのは2021年4月でした。

中学校の美術教師として熱心に生徒たちと向き合っていた住田先生は、その能力を買われて教育委員会のメンバーとして抜擢され、15年にわたって学校と社会のあり方を見てきました。

教育委員会時代に考え続けていたのは「自分が校長になったらどんな学校を作りたいか」。着任後は、思い描いていた学校を目指し、ICT化や先生たちの意識改革などを精力的に進めます。

生徒会から校則の見直しをしたいとの要望が出たとき、「生徒たちが要望を学校に訴えたら変えられるという経験をさせたい」「生徒から学校へ提案するための形を作っておけば、その後もいろいろなことを提案してくるだろう」と住田校長は考えました。

そうして取り入れたのが、市役所や教育委員会でも使っていた「具申書」です。

校則を廃止して自分たちでルールを決める

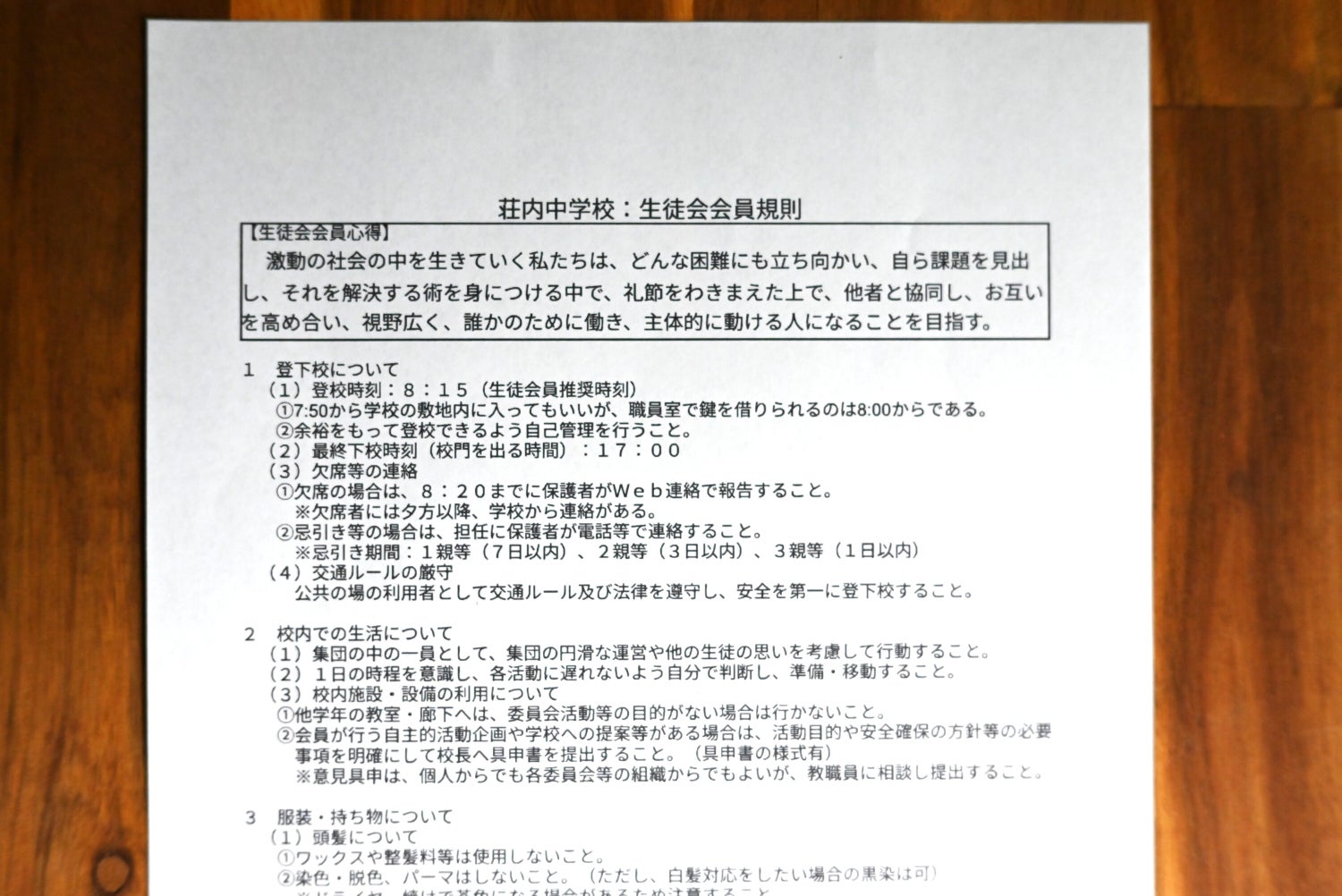

2021年8月、生徒会から最初の具申書が提出されました。具申書の内容は「校則改定」についてです。全校での話し合いの結果、服装や髪型に関する校則が廃止されました。

たとえば髪の長い人は黒や茶のゴムで結ぶと決められているから結ぶのではなく、体育の授業中に長い髪は邪魔だから結ぶ、といった「その場に合わせた判断」ができるかどうかが重要だ、と住田校長は言います。

2022年には、それまであった校則の大半が撤廃されました。

2023年3月には、校則を作る権利が生徒たちに譲渡されます。

以降、生徒たちが決めたルールは、校則ではなく「生徒会会員心得」と呼ばれるようになりました。

生徒会会員心得

生徒が自分たちのルールを決める場は、年3回おこなわれる「ルールメイキングサミット」です。

ルールメイキングサミットでは、1年生から3年生まで2人ずつ、6人のグループを組んで話し合います。グループのうち1人がパソコンを使い、全員の意見を集約して送信します。

(画像提供:荘内中学校)

グループごとに出た意見をマッピングし、生徒会執行部がまとめてルールを決めていきます。

たとえば、2023年に具申書によって自動販売機が導入されたときには、次のようなルールを作りました。

・学校に持ってきて良い金額は500円以下

・購入後は自分のものだと識別できるよう、名前を書いたり、ペットボトルカバーをつけたりして工夫する

・購入したものは教室後ろの水筒置き場、またはかばんの中に入れておく

なお、この自動販売機は熱中症対策や災害時に避難所となったときの飲み物確保などの目的で導入されています。また、売上の2割が生徒会予算に入り、生徒たちのために使われます。

生徒たちによる学校の自治

生徒たちによる学校自治の仕組みも、実社会そのままとなっています。

生徒会は行政組織

生徒会の執行部4役(会長、副会長、会計、書記)と生徒会の各委員会(代議員、風紀委員、体育委員、環境委員、図書委員、給食委員)があり、各クラスの係活動と連動した縦の組織になっています。行政組織に似た構造です。

実行委員会やプロジェクトチームは自治会・NPO

荘内中学校には学校行事や学年行事ごとの実行委員会と、学校生活向上プロジェクトチームという、自治会やNPOのような組織があります。

体育祭や合唱コンクールなどの行事は、実行委員会が内容や日程、練習計画などをすべて考えて実行しています。

取材した日には、体育祭の準備がおこなわれていました。

体育祭では、競技の内容も生徒たちが考えて競技ごとに先生にプレゼンをし、問題がなければそのまま実行しています。

「体育祭などの行事を美しくきっちりやることを目標にするのか、それとも、子どもたちがどういう力を伸ばせるかを目標にするのかの違いですね。別に美しく終わる必要はない、と生徒にも先生にも常に言っているんです。失敗しても構わない、失敗から学ぶことが大切だ、と。

校外学習も、生徒の提案で実現した行事です。

自分たちは普段、電車やバスに乗らないので乗り方を知らない、だから岡山市へ行って乗り方を勉強したい、と言うんですね。

なるほど、じゃあやってごらんと言うと、自分たちで校外学習実行委員会を作って計画や予算を立て、保護者を説得して岡山へ行きました。」

と住田校長。

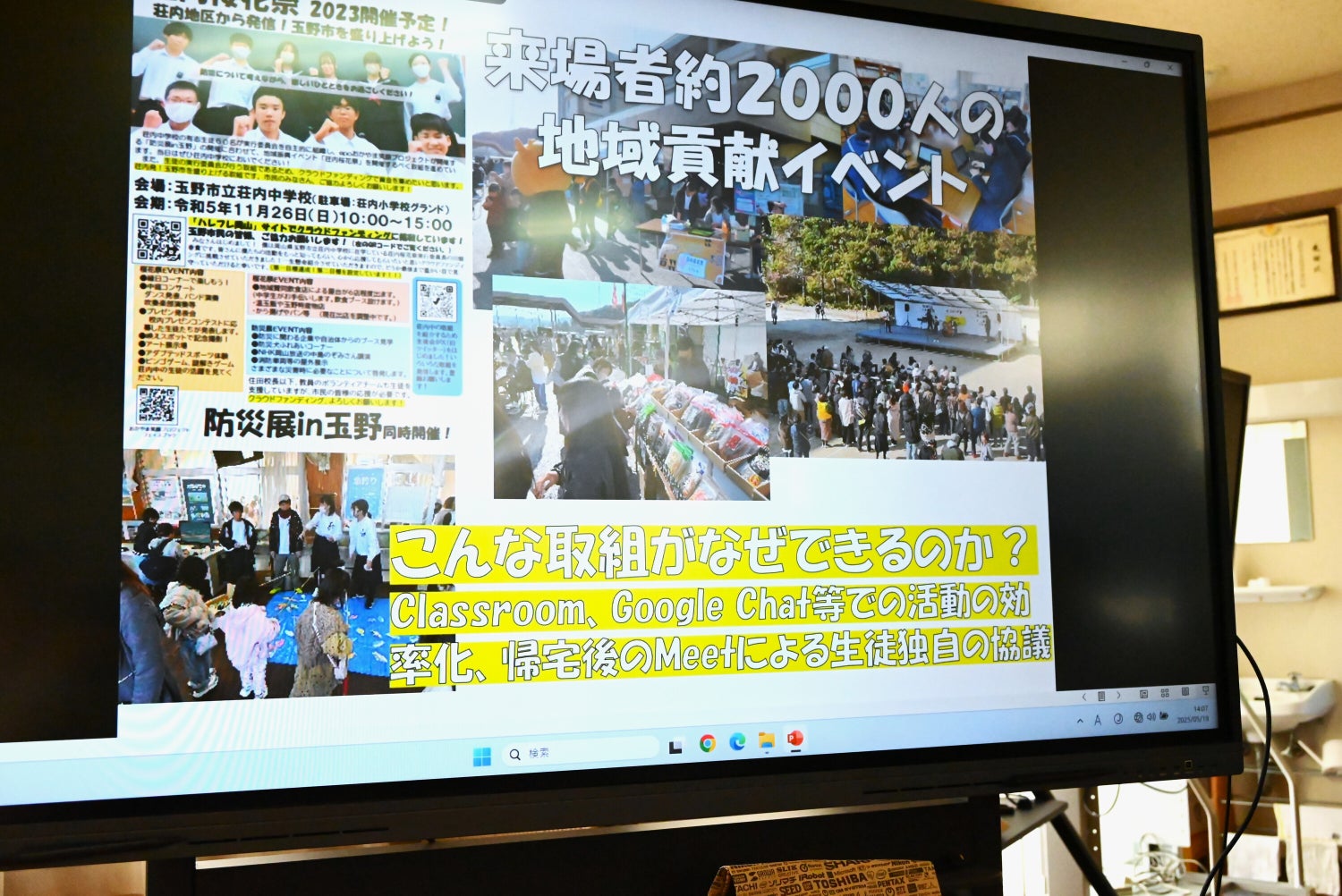

大掛かりなイベントも実施しています。

2023年に「20年以上前に中止した文化祭を復活させたい」との具申書が提出されたときには、学校行事ではなく生徒たちのボランティア活動として運営することになりました。その結果、70人が集まって実行委員会を組織し、地域の人を巻き込んだ「桜花祭」を実現したのです。

11月におこなった桜花祭(画像提供:荘内中学校)

実行委員会と同様に、学校自治を進める上で重要な役割を担っている学校生活向上プロジェクトチームには、以下のようなものがあります。

・つねたまちゃん活用プロジェクトチームによるグッズ販売

・荘内Farmプロジェクトチームによる野菜栽培&販売活動

・全校体育館脱出ゲームプロジェクトチームによる全校レク

・各ボランティア活動推進プロジェクトチームによる能登半島震災復興や老人ホーム支援など

つねたまちゃんは、生徒が考案した荘内中学校のマスコットキャラクターです。

つねたまちゃんのモチーフとなったのは、学区内にある常山

つねたまちゃんを使ったクリアファイルや缶バッジなどの売上も、生徒会の資金の一部となります。

予算は40万円、予算要望書合計は120万円

予算委員会の様子(画像提供:荘内中学校)

自分たちが使うお金の配分も、生徒たちで決めています。

各委員会やプロジェクトチーム、部活動からの予算要望書の合計金額は120万円にもなります。しかし、生徒会予算は40万円しかありません。

そこで、生徒たちは予算委員会を開いて、各予算要望書の査定をおこないます。

バレー部 「ネットが破れたので、新しいネットを買いたいです。」

委員会 「直す努力をしましたか。」

バレー部 「結んでみましたが、ダメでした。直せません。」

委員会 「それは直し方が甘いです。別のやり方で直してください。要望を却下します。」

パソコン部「ドローン購入を希望します。」

委員会 「どのようなときに使うのですか。」

パソコン部「たとえば体育祭です。上空からみんなを撮影します。」

委員会 「採用します。」

このようなやり取りを経て、予算を配分しているのです。

生徒たちの自主的な活動を可能にするICT活用

生徒たちは、なぜこれほど自主的な活動ができるのでしょうか。

その秘密はICTの活用にありました。

生徒たちは、実行委員会やプロジェクトチームごとに学校向けのGoogleツールを活用し、情報を共有しています。

たとえばつねたまちゃんプロジェクトチームでは、原作者の生徒が卒業しても後輩がデータを引き継いで、つねたまちゃんを長く使っていける仕組みを整えています。

協議や運営をおこなうのは主にチャット上です。

必要に応じて生徒たちが自己判断でオンライン会議を開催し、議論を深めることもあります。

2023年の桜花祭では、学校からの予算の支援はありませんでした。生徒たちはクラウドファンディングによって活動資金を集め、桜花祭を実行しています。

生徒会執行部の7人に聞く

生徒会執行部の7人に話を聞きました。

荘内中学校では、毎年9月の選挙で選ばれた執行部が、10月から翌年の9月半ばまで活動します。

彼らは生徒会のリーダーでありながら、それぞれが提案した各プロジェクトや委員会のリーダーとしても活躍しています。

生徒会会長の鳥居さん(3年生)

生徒会会長の鳥居さんは、生徒会執行部2年目です。1年目に会計を経験し、2年目に会長になりました。学校全体の取りまとめや、各委員会への提案などを担います。

「今年も桜花祭をやる予定で、準備を始めています。2024年は90人の実行委員で運営しましたが、今年の実行委員会の参加希望者は、すでに110人以上集まりました。今まで以上に盛り上がる桜花祭にしたいと思っています。」(鳥居さん)

副会長の前田さん(3年生)

副会長は会長の補佐役です。前田さんは、リーダーとして学校を引っ張りたいと生徒会に入りました。

「この学校では、いつでもやりたいことを言えるのがとてもいいと思っています。今年の2月に提案したプロジェクトを採用していただき、今、実現に向けて少しずつ準備を進めているところです。」(前田さん)

副会長の安岐さんと会計の大塚さん(ともに3年生)

副会長の安岐さんは、取材中もうまく他のメンバーをサポートしてくれていました。

「別の学校に行っている友だちと話をして、自分たちがやりたいことを提案できる荘内中学校が普通ではないんだと驚きました。私は、夏休みに小学生とのウォーターサバイバルゲームイベントをする予定です。中学校ではこんなことができるのか、とワクワクしてもらえたらうれしいです。」(安岐さん)

会計の大塚さんと春名さんの仕事は、予算委員会の進行などです。

「予算委員会ではそれぞれの代表がプレゼンをし、質疑応答をします。今回は辞退しますので次に買わせてくださいとか、〇〇をするのなら自分たちはここを削っても大丈夫ですとか、みんなで調整して予算案を作るんです。」(大塚さん)

会計の春名さん(2年生)

「その後、全校生徒に予算のPDFを見てもらって意見をもらい、生徒総会で予算案を承認します。」(春名さん)

大人たちの議会顔負けです。

書紀の小橋さん(3年生)と藪さん(2年生)

書紀の小橋さんと藪さんは、荘内中学校のXアカウントや生徒会通信で、学校での出来事や生徒会の取り組みを発信しています。

「相手にどう伝わるかを考えて書くことを大切にしています。」(小橋さん)

「情報を正しくわかりやすく伝えるため、言葉選びに気をつけています。」(藪さん)

中学生が学校のアカウントを運用していること自体が、大きな驚きでした。

学校という小さな社会の中で

住田校長は、言いました。

「大人が敷いたレールの上に子どもたちを乗せて、これはダメ、これはOKという感じでやっていくのは簡単です。けれども、それでは子どもたちは育たない。先生たちが裏から支えたり手助けしたりしながら、任せて委ねて、自分たちの足で進ませたいんです。

だって、楽しくなくちゃ、学校じゃないじゃないですか。」

5年間で提出された具申書を見せてもらうと、分厚いファイルがはちきれそうなほどの枚数でした。

荘内中学校という小さな社会の中で、生徒たちは未来の生き方を学んでいます。

執筆:山口ちゆき

編集:一般社団法人はれとこ

■お問い合わせ先

岡山県教育庁教育政策課 秘書広報班

〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号

Tel: 086-226-7569

Mail: kyoiku-kocho@pref.okayama.lg.jp

■岡山県教育委員会公式note

県教育委員会の取組や、県立学校の生徒の活躍、学校の魅力などを記事にしています。教職員の方のための実践事例集もありますので、是非ご覧ください。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ