6月26日(金)、コロナによって大きく変貌した世界で、一人ひとりが個性を発揮して生きていくためには、どうすればよいのか話し合うオンラインシンポジウム「【ダイバーシティ3.0】個性を生かし合う世界へ〜コロナによって多様性の未来はどうなる?〜」が開催された。

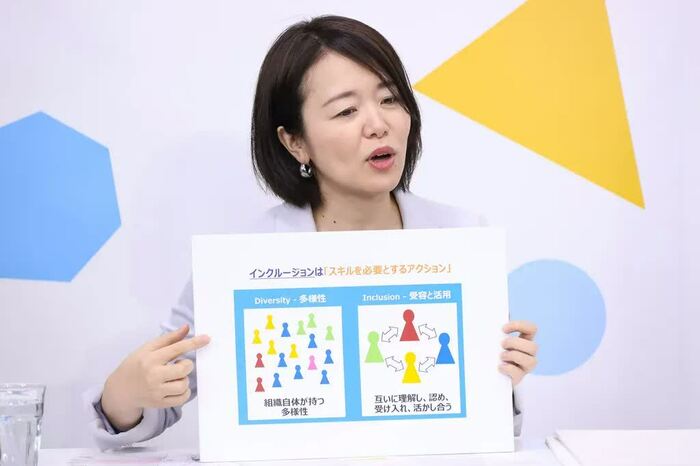

題目にある「ダイバーシティ3.0」とは、経済産業省が提唱する「ダイバーシティ2.0」から発展して、経営に限らない社会全体でお互いの多様性を受け入れ、活かし合っていこう(ダイバーシティ&インクルージョン)という動きだ。

シンポジウムには、りゅうちぇると東京大学先端科学技術研修センターで障害者雇用を研究する近藤武夫氏、プライドハウス東京、グッド・エイジング・エールズ代表の松中権氏、P&Gジャパンで企業内ダイバーシティ&インクルージョンを専門とする市川薫氏が出席。進行は、経済ジャーナリストの治部れんげ氏が担当した。

「男性がメイクしている可能性も排除せず、コップにはストローを」それがダイバーシティ!

冒頭、りゅうちぇるは、ダイバーシティについて「こういう場で男性のコップにストローが付いているだけでも、すごく進んでいる」と指摘した。テレビ収録の現場などで、メイクが落ちないようにという配慮から、女性出演者の飲み物にストローが付いていても、男性は付いていないことが多いそうで、「僕もメイクしてるのにストローがないのは、(男性はメイクをしないという)固定概念や先入観のせい。今後は、お互いの“違い”を認め合って、その中でどう強く生きていくかが問われていくのではないか」と語った。

とはいえ、戦前は“普通と違う人”は「生きていく権利ごと奪われていた」ことを考えると、多様性を公の場で議論できる環境が整っただけでも「大進歩」だと近藤氏。一方で、多様性に対してオープンな今の状況も、戦争などの要因で容易に覆る可能性があるという。市川氏によると、短期間で何かしらのゴールを目指す場合は、全員が一つの方向を見ている=多様性がない状態のほうが結果は出やすいからだそうだ。

「それでも、多様性を認めないと中長期的には限界がくる。P&Gでは25年前の女性活躍から始まり、人種やLGBTQ、働き方などの多様性を企業の戦略として広げてきた。結果、個々が力を発揮できるようになり企業の成長につながった」と、市川氏。

そんな中、コロナ禍でテレワークが進んだことを機に、社内の働き方についての個々人の価値観の違いが浮き彫りになった、と市川氏。「今こそがビジネスチャンス」だとポジティブに捉える人もいれば、感染への不安から「今までのように仕事はできない」と訴える人も。しかし、市川氏は「どちらも自然な考え方」だと言い、「いろんな考え方に対して、会社は対応していかなければ、ビジネスが通常通り回せなくなっている」と力説した。

父親になってはじめてりゅうちぇるが感じた「無意識の先入観」とは?

コロナ禍の働き方に限らず、ある状況に陥らなければ意識できないことは多く、「妊娠して、初めて目に入ったものがたくさんあった」と治部氏。りゅうちぇるも「“イクメン”として表彰された時に、僕は覚悟をもって親になっただけなのに、その覚悟をナメられた気がしてモヤモヤした。女性議員や女性社長という言葉の根本にあるものも、同じですよね」と、父親になって改めて、多くの人が無意識の先入観にとらわれていることを実感したという。

先入観をなくすためには、社会全体を変える必要があるというりゅうちぇるは、「学校では『人と違うのは変わり者』だと教えるのに、社会に出たら『人と違っていないと、抜きん出ることはできない』と言われる。世界はマルとバツだけで答えが出るものばかりじゃないのに、教育で(多様性に対する)土台が作れていない」と指摘した。

ゲイをカムアウトしたのを機に、社内に“普通禁止令” が

その一つの解決策として、松中氏は、会社員時代に自分がゲイであることをカムアウトしたのを機に、社内に“普通禁止令”が出たことを紹介。それからは、会議などの場で「自分が“普通”だと認識しているものは、本当に“普通”なのか」と一度立ち止まり、それぞれの考えを見つめ直すようになったのだそうだ。

近藤氏も「『普通はこう』と決めつけられると黙るしかない」と同意。「VRキットなどを使って健常者が障害者の感覚を体験すると『大変』『辛い』という印象ばかりが強調されてしまいがちだが、その状態が相手にとっての“普通”だと受け止めて、互いの“普通”を共有できるようになるのが理想。そのためには、外から他者を見ているだけではなく、まず話してみることが必要ではないか」と訴えた。

「人と関わるのが苦手で社会で生きにくい」と不安を訴える視聴者からの投稿には、りゅうちぇるが「そんな自分がどこでなら生きていけるか、見つけていく力を持つべき」と助言。自らも、テレビ出演に限らず様々なことにチャレンジしたことで道が拓けたといい、「誰に何を言われても、自分の幸せをあきらめないことが大事」と熱くアドバイスを送った。

「自分を好きになる」「相手を知る努力をする」明日から実践できる、優しい未来の作り方

では、多様性を受け止め、活用していくために具体的にどう行動したらよいのか。りゅうちぇるは「自分を好きになる。自己肯定感を持っているだけで、相手との繋がり方も変わるはず。『理解できないから受け入れない』ではなく、理解できないことも認めてあげられるやわらかい大人でありたい」と語り、市川氏も「あるがままの自分受け入れてもらうためには、まず相手を知る努力をする。同時に自分のことを知ってもらう努力も必要」と主張。

近藤氏は「格差や偏見があることに気付くことが、結果的に未来を変える」と「格差センシティビティ」の重要性を、松中は「当事者ではない人も(自分を)理解してくれるという安心感が、毎日の生活を変えていく」と「となりのアライ(アライ=LGBTQを理解する仲間のこと)」の大切さを提言した。

「【ダイバーシティ3.0】 個性を生かし合う世界へ 〜コロナによって多様性の未来はどうなる?~」

シンポジウムの模様は下記にて見逃し配信中(7月3日まで)

https://www.youtube.com/watch?v=DgZrteFtgXw