創業123年、花火師の世界大会で日本代表に選ばれるなど、今もなお新たな演出を生み出し続ける社員15人ほどの職人集団「伊那火工 堀内煙火店」。そこで働く、花火師歴5年の松井のの子さんに密着しました。

花火師たちは、毎年冬の間に、1年で使う花火のほとんどを作ります。

ここ2年、コロナ禍により多くの花火大会が中止になる中、今年は観客を入れた花火大会が各地で開催されることになりました。

番組では、3年ぶりに有観客で行われる花火大会に向け、松井さんが奮闘する姿に迫りました。

花火師・松井のの子さんの“セブンルール”とは?

<『セブンルール』の関連記事>

ルール①:試験打ちは雨の日にする

この日、松井さんは、火薬の配合に不安要素があるのを感じたため、雨の中で花火の試験打ちをすることに。

あえて天候が雨の中で行うのは、なにかがあったとき大事にならないようにという予防線。

試験打ちは、その都度、消防署などに許可を取り、安全が確認された場所でやっているそうで、この日は近所の桑畑で行われました。

ルール②:花火日記をつける

松井さんがこの世界に飛び込んだのは、30歳を迎えようとしていたころ。

「(幼いころに)炎の色とかで夜空を演出するなんてすごくステキだなと思い、高校生くらいまでずっと花火屋さんになりたかった」と振り返りました。

しかし美術大学に入ると、その夢は薄れはじめ、卒業後はテキスタイル(布製品)の作家として活動をしていたものの、夢を思い出し、今の道に進んだといいます。

まだまだ若手の松井さんが、日々欠かせないのがメモをとり、花火日記をつけること。

先輩花火師の感覚を掴むため、写真を撮ったりメモをとったりと、がむしゃらに記録します。

ルール③:時間があったら山に行く

花火師にとって1年で最も忙しい季節である夏の貴重な休日に、彼女は山へと向かいました。

松井さんにとって、登山をして、美味しいご飯を食べ、疲れて帰って眠るというのが、リフレッシュできるベストな過ごし方だそうです。

ルール④:打ち上げにまつわる全てをやる

火薬の入った花火玉の製造だけでなく、運搬・現場での設置から撤収まで、すべて自社だけで行うなど、伝統の花火師の世界には多くのしきたりがあります。

火薬の配合や打ち上げの技術など、秘密も多い花火業界。

そういった企業秘密を守るため、すべての作業を自社でやるというルールが設けられています。

また、花火にもトレンドがあり、最近では火薬の量を少しずつ変え、色が変化するタイミングをずらす「時差式」の花火が人気だそうです。

スタジオでは、本谷有希子さんが「そんなに繊細な違いを見られてなかったかもしれない。言われてみれば時差式か」と感想を伝えると、青木崇高さんは「(花火大会で)絶対に言おうと思ってる『今の、時差式』」と笑うと、尾崎世界観さんも「『あー動かしてきたな』って」と乗っかりました。

男性陣の反応に、長濱ねるさんは「絶対やだ」、YOUさんは「のの子(松井さん)が動かしてるの」とツッコミました。

ルール⑤:願掛けは自分だけの秘密

松井さんは、打ち上げ現場に入る前に必ず願掛けをします。

しかし、その内容については自分だけの秘密だそうです。

ルール⑥:打ち上げ現場は美しく

花火大会の会場では、打ち子さんたちが並べた花火を丁寧に整えます。

美しく配置した方が「エラーを見つけやすかったり、安全につながっていると思う」といい、1つひとつの仕事を丁寧に行います。

ルール⑦:打ち上げ中は違和感を探す

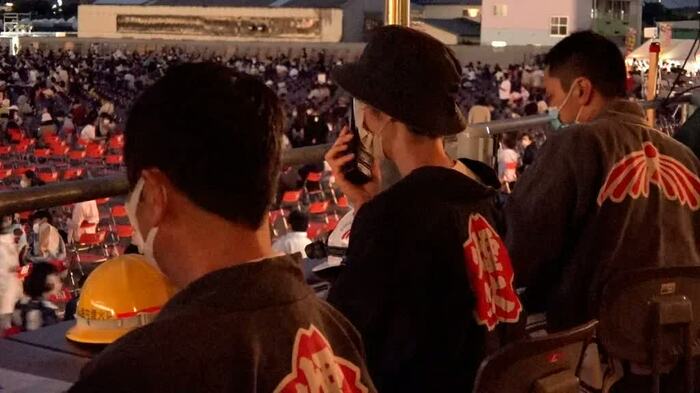

本番中、松井さんは打ち上げ現場との連絡を担うポジションにスタンバイ。

現場全体を見て、おかしなことが起きてないか、火の粉や煙やゴミが危なくないかなど、すみずみまで状態を確認します。

花火について「映像じゃなく、直の目で見てもらえたらうれしい」と明かし、堀内煙火店の3000発以上の花火が夜空を舞い、お客さんを楽しませました。

『セブンルール』は、カンテレドーガで見逃し配信中(無料)!

本谷有希子が見たい、“旅する料理家”に密着

8月30日(火)放送の『セブンルール』では、旅する料理家・大塚瞳さんに密着。

食べた人の舌をうならせ、虜にする味は、いかにして生み出されるのでしょうか。古くから伝わるその土地の文化や風習を大切にした、こだわりの食空間が完成するまでを追います。

非日常空間を舞台にした食のイベントを手掛ける、旅する料理家・大塚瞳さんの7つのルールとは?