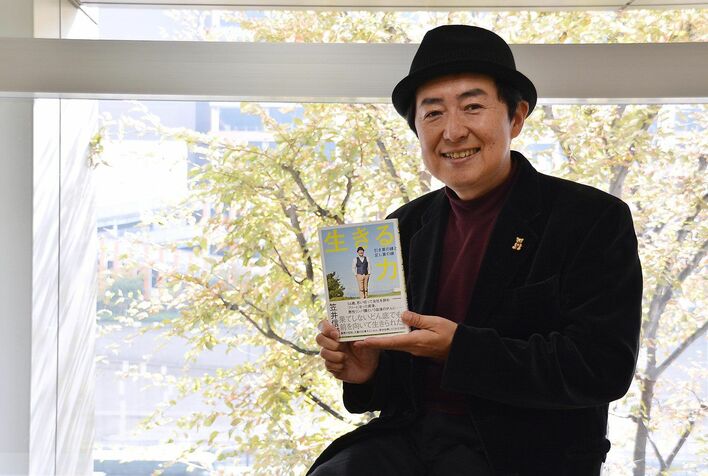

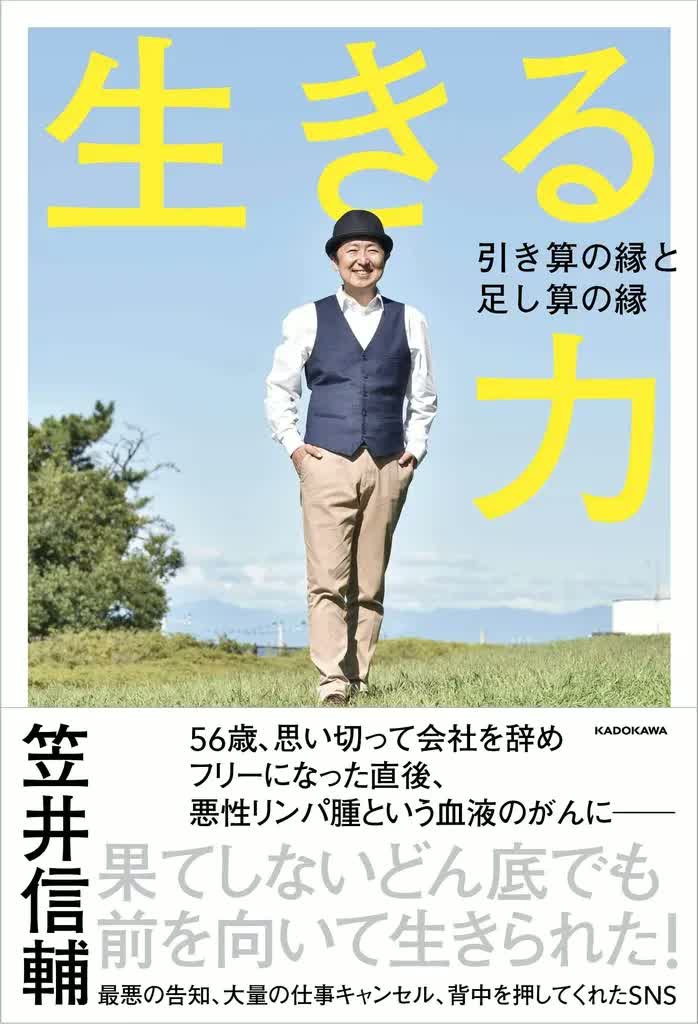

ステージ4の悪性リンパ腫から復帰を遂げた、アナウンサーの笠井信輔が書籍「生きる力 引き算の縁と足し算の縁」(KADOKAWA)を上梓した。

昨年10月にフリーに転身した矢先の発病。つらい治療を経て今年6月に「完全寛解」(病状が治まり安定した状態)するも、コロナ禍のため“セルフロックダウン”を選択。その期間に書かれた本書には、フリー転身を決意した裏側、死を覚悟するほどの壮絶な闘病生活、発信し続けたSNSなどを通じて見つけた人とのつながりや縁、そして病と向き合う中での心境の変化など、笠井らしくユーモアを交えながら綴っている。

今年8月から仕事復帰を果たした笠井は、今とても忙しそうだ。その合間をぬって「人生がうまくいかないなと思っている人にも読んでもらいたい」と、この本を執筆するに至った経緯や込めた思いを、フジテレビュー!!に語ってくれた。

<笠井信輔 インタビュー>

――8月から本格的に仕事復帰をし、現在の状況はいかがですか?

すごく元気ですし、順調にお仕事をいただいていて本当にありがたい状況です。自分的には、もう少し働けるなと思っていますが、ギアを上げすぎないようにしています。

病気になる前は、年間150本の映画、100本の舞台を観ていたので、本当は空いている時間があったら今まで通りにしたいのですが、それだと病気前と同じくらい体に負担がかかってしまう。そこの諦めはつくようになりましたね。

性格的にも変化があって、いつ死ぬか分からないし、先々のことを考えて今を我慢するよりは、“今が良い方”を選ぶようになりました。高くても欲しいものを買うようになって、「まあ、いっか」という境地に達するようになりました(笑)。

――本書はどのくらいの期間で書き上げたのですか?

退院してからセルフロックダウンをしていて、部屋から出ていなかった期間で、2ヵ月くらいで書き上げました。家にこもっていないといけなかったので、書く仕事があって助かったくらいでした(笑)。

<セルフロックダウン中のインタビューはこちら>

――笠井さんが語りかけるような文体がとても読みやすく、患者である当事者、家族、医師、仕事相手、SNSを通して繋がった読者と、様々な立場の視点が加わって時系列で進んでいく様子が、まるでドキュメンタリー番組を見ているみたいでした。こだわった点はありますか?。

闘病中に書いていたブログとInstagramをそのまま掲載するのではなく、そこに未公表だった入院日誌、寄せられたみなさんからのコメント、書き下ろした文章を加えて構成しています。

多角的な視点を盛り込んで、いろいろな立場の人から意見をもらう。僕がこれまでやってきた番組作りの視点や経験が参考になりました。一つのドキュメンタリー番組を作るように、これまで書いた文章、いただいたコメントなどの素材を集めて、それをどう立体的に組めば、自分が経験したことを興味深く読んでもらえるのかと考えました。

フリーになる前に担当していた『とくダネ!』(フジテレビ)時代には、アナウンサーだけどニュースデスクも兼任していたので、テレビの映像に合わせたニュース原稿もたくさん書いていたんです。20年間それを続けてきた経験が生きているのかなと思います。

自分はこれまで事件や事故、災害の現場に行って様々な人の声や思いを間接的にではあるけれど、スタジオで伝えることを仕事にしてきましたが、今回は初めて自分が当事者で取材される側になった。それなら自分で自分を取材するほうが一番ストレートに伝わるんじゃないかと思ったんです。頭の中で番組を作るような感じでしたね。

孤独な闘病中を救ったSNSとの関わり

――SNSで寄せられた声にはだいぶ励まされたそうですね?

ブログとInstagramは病気になってから始めましたが、そこに寄せられる声には本当に助けられました。入院中は本当に孤独です。SNSに寄せられるメッセージやブログでの交流を経て、今までなかったような体験や感情の起伏が生まれたことは僕にとって大きな財産になりました。SNSは怖いと思っているご同輩方にも、そういう光の部分もあるんだよということも伝えたいですね。

入院治療中は、どん底でも前向きな姿を見てもらいたいと思っていたけれど、あまりにも抗がん剤治療がきつかった。でも、正直につらい時は「つらい」と書かないと嘘になってしまうから、正直に伝えるということは決めていました。

ただ、入院中に心情を書きなぐっていた入院日誌があるのですが、あまりにも感情的なのでこれまで公開できないでいました。でも、ブログやInstagramで公開していた部分だけでなく、実はその先があるんだということで、書籍化するにあたって今回初めて公開することにしました。

――痛みに耐えながら仕事をしていたこと、フリーになった矢先のがん宣告、入院する直前のことがリアリティを持って描かれています。どのような思いで過ごしていましたか?

人生って思うようにいかなくて過酷だなと思いました。サラリーマンのままだったら休業補償もありますけれど、フリーなので入院したら給料ゼロですからね。

具合が悪い状況の中で「負けちゃいけない」と思えたのはそういうところでした。「調子が悪い」なんて言いながら仕事をしていたら依頼が来なくなっちゃう。仕事はスイッチオンの状態で頑張って、終わったらオフで家でぶっ倒れていましたけどね、介護ベッドも買いましたし。

入院したら「もうテレビに復帰できないかもしれない」という思いがどこかにあったので、入院前の最後の仕事だった『徹子の部屋』の出演依頼は断りたくなかった。「笠井は『徹子の部屋』に出て消えていったな」と思ってもらいたかった(笑)。体調もだいぶ悪かったので、出演については主治医と相談して決めました。

「僕の場合はこうだった」と伝えることで、心づもりをしてもらえたら

――入院中の壮絶な様子の言及はあっても、その中でも楽しみを見つける前向きな姿勢や周囲の人たちとの関係性を描くことは決めていたのですか?

悲壮な体験を眉をひそめて読んでほしいわけではなくて、がんの治療ってこうなっているのか、SNSにはこういう世界もあるのか、つらい時はこうやって考えていくのかと、いくつか「へー」と思ってもらえたらうれしいです。

入院中はとにかく、痩せないように注意しました。抗がん剤の吐き気止めが本当によく効いて、食欲不振や倦怠感でグロッキーではありましたが、吐き気はなかったので無理やりにでも食べていました。

入院期間をストレスなく快適に過ごすことは大切です。でも「食べたくない」と言うとそれで終わってしまうと思った。食べないことを選ぶと、どんどん体力もなくなるし痩せてしまう。復帰を考えるとタレントとして痩せた姿は見せられない、そこは自分に課していました。

――本書を通して伝えたいことは?

病院での過ごし方、医師や看護師さんへの希望・要望の伝え方など、SNSのコメントで医療従事者の人たちからアドバイスをもらうことが多くて、そこでいろいろなきっかけをもらいました。自分が教えてもらったように、この本でも伝えたいなと思いました。

お医者さん選びも難しいです。僕の場合、3人目の医師の診断でやっとがんだと判明した時には、もう体もつらく早く入院してしまいたい状態だった。でも妻から強くセカンドオピニオンを薦められて、また違う医師のもとでイチから検査をし直した。そういったことも本には書いています。

大病した時に一番問題になるのは、自分も家族もうろたえている時に病院、主治医、治療法を決めないといけないということ。知識がなく何も知らない状況の中で決めないといけないのは本当に大変です。

僕の患った「悪性リンパ腫びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」は、通いで抗がん剤治療をする方が多い病気なのですが、僕の場合は遺伝子異常が見つかり、加えて予後も悪いタイプだったので、通院治療ではなく入院して大量に抗がん剤を投与しないといけなかった。

また、僕の場合は、いわゆる標準治療と言われる全て保険内で収まる治療でした。お金のことや保険のことを書くのは悩みましたが、当事者や家族にとっては重要なことだから書きました。

「僕の場合はこうだった」と伝えることで、がんになったらどんなことにつまずいて悩むのか、ということを知って心づもりはできるのではないだろうかと。自分や家族はどう悩んだのか、自分が病気になったことで家族にどんなトラブルが起きたのかとかも含めて正直に伝えました。子どもが家事手伝いをしないとかもね(笑)。

――改めてタイトルに込められた思いを教えてください。

人生うまくいかない時に出会った人や物事って、出会えて良かったなと思えることがあるはずなんだけれども、終わってしまうと「あの頃はよくなかった」ってまとめられちゃう。

でも、「ここまできたからこうなれた」と意識するところが縁の転換期なのかなって思います。それがつらい時に少しずつ平穏な気持ちに戻っていけるコツなんじゃないかって。

それが、自分が病気を通して、そして取材で被災者の方たちの強さから学んだことでもあります。自分がそこに身を置いた時に、ひとつひとつ良いことを貯金していき、それを自分の中にためておくことが大事だと思い、その思いをタイトルに込めました。

闘病中の人、支える家族だけでなく、人生うまくいかないなと思っている人にも読んでもらいたいです。